南岳獅子巖石刻。資料圖片

南岳南天門“壽比南山”石刻。(集懷素字)甘建華攝

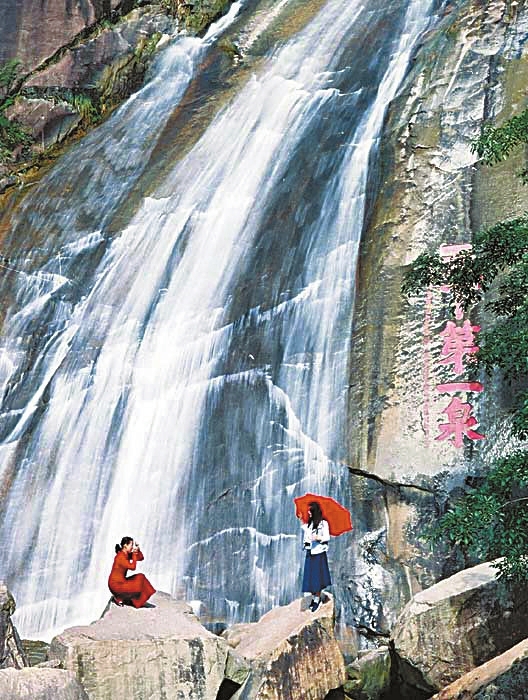

南岳水簾洞景區“天下第一泉”石刻。劉柏林攝

簡介

南岳摩崖石刻,位于衡陽市南岳山上,為南北朝至民國時期的石刻遺存,散落于全山375處景點,書體涵蓋行、草、楷、隸、篆,內容涉及宗教、文化及歷史人物等。為第七批全國重點文物保護單位。

甘建華

一

我們尋訪南岳石刻之旅,是從水簾洞前篆書“朱陵洞天”開始的,這塊奇石也是來南岳旅游者的打卡地。朱陵洞天在唐代高道司馬承禎所說“三十六小洞天”中位列第三,石刻題字者卻是北宋進士沈紳,原刻在水簾洞瀑布下砥柱石處,款署“治平四年二月丙申,(荊湖南路)轉運判官沈紳題”。治平四年(1067年)是宋英宗時期,算來距今已近千年。而我所站立的這個地方,在此石刻恰好百年之后,南宋乾道三年(1167年)十一月,朱熹與張栻頂風冒雪來此探訪,聽山泉訇然自紫蓋峰而下,流經山澗,匯入深潭,潭滿而溢,形成一掛掛壯麗的瀑布。朱夫子有感而吟詠:“詩成天柱峰頭月,酒醒朱陵洞里天。”

南岳衡山是中國五大名山之一,群峰巍峨,氣勢磅礴,七十二峰逶迤八百余里,名勝古跡遍布,寺觀廟宇林立,素有“天下南岳”之稱。與許多名山大川一樣,南岳多有摩崖石刻,區文物局提供的數據顯示:明晰可考有唐以前3處,宋代37處,元代6處,明代45處,清代47處,民國35處,無名無款或款識不全的110處,近現代57處。這種古老的造型藝術是鮮活的中國文化符號,2013年4月被整體公布為全國重點文物保護單位。

最古老的云密峰無款禹刻摩崖,早在晉代就有典籍記載,唐代詩人韓愈、劉禹錫亦曾循跡歌詠而不得。直至南宋嘉定五年(1212年),四川人何致來游南岳,才發現禹刻并手拓以歸,自此摹刻流傳于世者漸多。在1974年前后,重建望日臺旁的南岳高山氣象站,掘得明代岣嶁碑及注釋碑百余塊碎片,最大的一塊約有菜碗大小,但已經無法復制成型。現今衡陽只有岣嶁峰、石鼓書院兩地,立存著仿刻的岣嶁碑。但禹刻的解讀眾說不一,堪稱千古之謎。其他南岳有名石刻,主要集中分布在半山亭、南天門、南臺寺、福嚴寺、祝融峰、黑沙潭、百步云梯等處,僅水簾洞景區有說幾十幅,有說逾百處,沒有一個確定之數。

此次出游是應詩翁曠公瑜炎之邀,首先尋訪傳聞甚久卻不曾親見的《還丹賦》石刻。沿水簾洞上方的福壽湖往紫蓋峰爬行,只見樹木漫山遍野,雖然談不上“橫柯上蔽,在晝猶昏”,倒也算得上“佳木秀而繁陰”了,溪流則有東坡先生筆下“尚余流水作琴聲”的韻味。

走了大約兩三公里,到南岳鎮泗塘村地界,我們撥開樹枝荊棘下行四五十米,只見一塊碩大的牛形天然花崗巖,緊挨著山崖與雜生的樹木,不見石刻。有人提醒:“得用水清洗過后,才會看到字跡。”上前仔細一瞅,果然有筆筆刻痕,分辨每一個字卻有難度。抬頭往上一望,搭著一個碩大的遮陽篷,說是為了保護這處摩崖石刻免受風吹雨淋。風化其實已經相當嚴重了。

十幾年前,湖南省文物局曾組織專家來此考證,認為這塊石刻成于唐宋年間,最晚不會晚于南宋紹興辛酉年(1141年)。因在《還丹賦》正文右側,上下各刻著字跡不同的兩方石刻,其中上面一方楷書,字跡大半已漫漶不清。下面一方小篆記載:“道士唐從善出示學行道人王嗣昌所書《還丹賦》,因命工刻于南岳山洞靈源巖石之上。紹興辛酉十二月二十七日□□楊臨記。”目前所知它是湖南省內現存最早的道教文物,也是湖南唯一的一篇道教實物文獻。

據說北宋仁宗年間的崇寧書目,僅見《水簾洞大還丹賦》字樣,但并沒有文章。乾隆年間《歷代賦記》中有《還丹賦》一篇,內容與這塊石刻只有數字之差,作者張仙翁,但這個張仙翁究系何許人也,研究者都說不知其詳。

其實不然。我曾見康華楚多年前所寫《南岳山的石刻》一文中說:“洞靈臺的石刻《還丹賦》,原文是三國時道士張元化作。梁代的鄧郁曾在洞靈臺建宮室煉丹,也許就是那個時代刻的,或者是他的弟子們刻的吧?”鄧郁乃是上清派第八代弟子,曾為梁武帝蕭衍(464年-549年)在南岳煉丹,梁武帝亦曾御制衡山九真觀碑,以優美的文筆描述了其時南岳道教之盛。

問此地何名,說是彌陀組,附近有彌陀寺遺址,尚有許多條形石塊。唐代高僧承遠曾在此過著“雉草編茅、室無斗儲”的清修生活,各地前來求教者數以萬計。承遠大師圓寂后,曾游南岳衡山的柳宗元、呂溫,先后作南岳彌陀和尚碑記塔銘,宋代名僧惠洪亦作《彌陀和尚贊》,可見他沒有白來人世一遭。弟子著名者有二,一名日晤,一名法照,皆與唐王有交誼,名傳天下,青出于藍。其后又有五代禪僧惟勁在此研修華嚴,并著《續寶林傳》四卷和《覺地頌》,時譽甚高,楚王馬殷特賜紫衣,號寶聞大師。

二

接下來探訪的石刻,關乎“壽比南山”,但這“南山”究竟是何山?曾經有過各種不同的聲音,直至10年前“壽比南山”論壇在南岳開講過后,爭議才逐漸偃旗息鼓。于丹、蔡鎮楚、鄭佳明、劉沛林、曠順年5位主講嘉賓,以各自觀點綜合分析得出結論:“壽比南山”之“南山”即南岳衡山!最有力的證據便是南岳衡山的命名,出自二十八星宿之一的軫宿。司馬遷《史記·天官書》說:“軫為車,主風。其旁有一小星,曰長沙星。”長沙星就是壽星,是主宰人之壽命的星官,《史記正義》指出:“長沙一星,在軫中,主壽命,明則主長壽,子孫昌。”

南岳的“壽”字石刻遍山可尋,有著深厚的儒釋道文化內蘊。最有名者金簡峰下皇帝巖“壽岳”二字,每字高148厘米,寬135厘米,楷書橫刻,下有小字題記:“‘壽岳’二字,大氣磅礴,相傳為宋徽宗書。年湮代遠,幾不復辨,因重鐫之,以饗游者。1944年春日,永綏石宏規題,邑人李一夔書。”據題記及新舊《南岳志》記載,今人所見“壽岳”二字,乃是在宋徽宗題刻上加深重鐫的。石宏規是湘西花垣縣人,1934年—1946年,履職南岳管理局局長,被認為是對南岳貢獻頗大者。此君謙遜內斂,曾在半山亭歉然題寫“有負南岳”的石刻。

其他如兜率寺后面巨石上的“壽”字,廣濟寺到茶園橋邊石上的“壽”字,望月壇下巨石上“壽比南山”四字,會仙橋附近石壁上“壽比茲岳”四字,我都曾經親眼見識。我們要去探訪的石刻,在南臺寺山門前坪下方千米左右,即原先登山古游道邊的巖壁上。

我們用柴刀砍出一條山路。叵耐草木葳蕤,荊棘叢生,尚未行及一半,兩把柴刀先自斷了一把。一行五人互相拉扯照應,一腳高一腳低,踉蹌著往下而行。山中雖然早已沒有老虎豹子,卻時刻得提防褐刺蛾的侵襲。這種毛毛蟲刺有毒性,咬人之后癢痛難忍。長居深山的開路先鋒脖子先被蜇了一口,癢痛得在原地又蹦又跳。

字在極陡峭巖壁上,落葉覆蓋,腐植較深,先得用樹枝將它們掃除干凈。其實這兒不止一塊“壽”字石刻,而是有兩塊,兩“壽”中間還有一塊“釋迦文佛”,均是陰刻,字體逾丈,筆法遒勁,結體飽滿。

第一塊款署“三山黃桂書”,另兩塊沒有落名。三山即福州別名,城內有于山、烏山、屏山三山鼎立。黃桂(1190年—1255年),字云卿,號春深,晚號薦藻,福州侯官道山人,福州道山黃氏始祖、御史中丞贈司徒謚忠義黃碣之后裔,父名黃邦彥,兄名黃順卿,皆有名于時。黃桂先是獲賜嘉泰壬戌年(1202年)武舉出身,嘉定戊辰年(1208年)探花,官至太常少卿(正四品)。淳祐六年(1246年)三月,致仕還鄉,卜居莆田白塘洋尾(今福建省莆田市涵江區白塘鎮洋尾村)。

一個福建有名的文武之才,為何會跑到遙遠的南岳衡山,在幾塊巨石上鐫刻文字呢?有人猜測他是為父母求壽,抑或是為自己求壽,時過近千年之后,已是一個難解的謎團了,且留待有心人慢慢破譯吧!

Copyright © 2017 m.haoxunlei.com 湖南政研網 湘ICP備18001534號 版權所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務中心 技術支撐:紅網