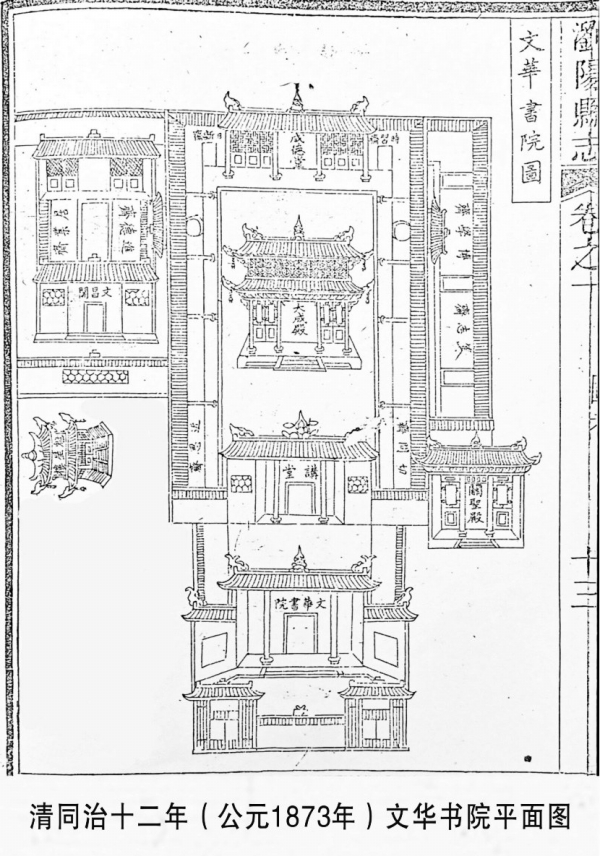

清同治十二年(1873年)文華書院平面圖。里仁學校供圖

秋收起義文家市會師舊址(原文華書院)全景。秋收起義文家市會師紀念館供圖

簡介

文華書院建于清道光二十一年(1841年),坐落于瀏陽市文家市集鎮中街。其前身是當地學宮“文昌宮”。初名文華書院,后更名為“文華小學堂”“里仁學校”,是瀏陽八大書院之一。建筑精美、古樸飄香,是一處典型的清代書院式建筑。1927年,毛澤東同志帶領秋收起義部隊會師于此,成為了文家市地區乃至湘贛邊區的革命中心,奠定了中國革命史的里程碑。為第一批全國重點文物保護單位、全國愛國主義教育示范基地。

彭祖耀

瀏陽,千年古縣。巍巍大圍,九曲瀏河,精彩煙花彰顯瀏陽的厚重與輝煌。石霜寺的悠悠禪音,文廟的祭孔古樂,“八大書院”的瑯瑯書聲,譚嗣同的維新吶喊,豐富了“古色瀏陽”的文化積淀和傳承。

“紅色瀏陽”激蕩風云,十步之內必有芳草。縱使時間流逝,時代更迭,但文化的基因始終根植于這片山水、這方瀏陽紅色熱土,培育了“自強不息,敢為人先”的瀏陽精神。

走進秋收起義文家市會師紀念館文華書院,這里的磚瓦梁柱、殿堂齋閣、文物史事、偉人足跡讓你穿越時空,浸潤歷史煙塵,舒展文脈經絡,解讀紅色歷史密碼。

一

文華書院桃花灼灼,青樹翠蔓,信步在青石小道上,書院的古老氣息與春天的生機勃勃交織在一起,仿佛穿過時間隧道,遙看古時春月。

瀏陽市文家市鎮,自古以來是吳楚邊界的交通咽喉,兵家必爭之地。在這里,鄉間歷來就有著崇文尚武,立志報國的風尚。因而在清代晚期,文家市的賢明鄉紳就在這里捐資興建起了當時瀏陽南區最大的一座學府——文華書院,后來更名為“里仁學校”。

當時,清政府開始倡導興學,下詔在鄉村興建書院有功之人可嘉賞頂戴花翎,引起全國各地富賈鄉紳踴躍興辦。時任瀏陽縣令胡泰階便召領鄉紳興建書院。他巡視南區文家市,問及山水,遂勘址文昌閣,決議將閣院擴建成書院。當地的鄉紳鴻儒劉大馥等人當即呈請募建,發印冊募集錢款數千緡、田數頃,逾年竣工。

清道光二十一年(1841年),定名為“文華書院”。“文華”取自“文章華國”。并議定書院的辦學宗旨是“以文會友,為國儲才”。

咸豐元年(1851年),增修書院,又增田二頃,募集錢款二千緡,征購周邊民房隙地添建齋房數十間,對院中堂殿樓閣依次重新加以修葺,文華書院初具規模。同治三年(1864年)又募資新建成祀奉關帝的武廟,形成書院文武相配的獨特格局。過五年,又募款重新修繕大成殿,新刷丹漆,在大成至圣先師孔子神位左右新增制四配十哲神位,以供書院師生祀奉。

當時,書院每年開學都要舉行隆重的祭拜活動,以求神靈圣人能庇佑培養出優秀的學子光耀書院門楣。書院購置有書籍數千余卷,供師生教學和閱讀之用。這里人才輩出,曾培育了一大批舉人、進士、翰林。

光緒二十七年(1901年),一心想通過維新變法挽救頹勢的清政府開始推行西學,全面推行學堂堂制。文華書院遂于光緒三十四年(1908年)改名為文華小學堂,除傳授四書五經外,還新添算學、歷史、地理及自然科學知識。

1912年,留日學生、同盟會會員劉世逌為宣傳資本主義進步思想,回鄉更“文華書院”之名為“里仁學校”,并出任第一任校長。取名“里仁學校”,也就是取自《論語?里仁》中“子曰:里仁為美,擇不處仁,焉得知?”而來。

在這里,他先后啟用張國燾、羅章龍等許多擁有進步思想的知識分子任教,極大地促進當地新文化運動發展。1969年,時任中共湖南省委第一書記華國鋒決定,建設文家市秋收起義會師紀念館,將里仁學校遷址到紀念館附近的山塘窩新校。為擴大紀念館規模,2014年9月里仁學校又一次整體搬遷。

古老文華書院奉獻、求知、傳承、探索、創新的精神生生不息,篤行致遠。

二

撫摸文華書院古樸的桌椅和滿墻的古籍,不僅讓人感受到歲月的沉淀和文化的積淀,也讓人穿越到激情燃燒的革命歲月。這里培育了一大批學富五車、兼濟天下的社會名流。它竟然還與共和國的締造者毛澤東有著難以忘懷的“三面之緣”。

在此地,毛澤東作出了一個與中國革命和人民軍隊生死攸關的抉擇,改寫了中國革命的進程。

1925年上半年,陳世喬擔任里仁學校校長。不久,他又在學生黃本和的發展下成為一名堅定的共產黨員。1925年底,陳世喬在里仁學校成立了文家市第一個中共黨支部。隨后幾年,里仁學校就成為了瀏陽南區的紅色革命中心。

1917年,即將從湖南第一師范畢業的毛澤東應同窗好友陳紹休之邀來到文家市進行了十多天的社會調查。那一次,毛澤東不僅走遍了鐵爐沖周邊的鄉村,還主動地走進里仁學校傳播進步的思想。臨走的時候,毛澤東在陳家的后山種上了兩棵板栗樹。現在,這兩棵樹郁郁蔥蔥,每年碩果累累。

1927年9月19日,工農革命軍第一軍第一師的師團部及部分官兵700余人駐扎于此。當晚,毛澤東在里仁學校的成德堂主持召開了一個重要會議,作出重大決策——放棄攻打大城市,將革命力量轉移至敵人統治力量薄弱的農村山區。由此開辟的農村包圍城市的革命道路,挽救了當時我們黨領導下的人民軍隊。

1930年8月的文家市大捷是毛澤東第三次來文家市。他率領的紅一軍團取得了近乎全殲敵一個旅的輝煌戰役。

我佇立在綠樹成蔭、青草連片的書院會師操坪,1927年的革命烽火如在眼前:就是在這樣一個近二千平方米的操坪內,毛澤東用了一個“小石頭打爛大水缸”的生動比喻,號召大家只要團結得緊,這顆革命的“小石子”一定能打爛國民黨的這口“大水缸”,掃除了部隊多日來戰事失利的陰霾。

三

文華書院是湘贛邊界建筑形制保存最為完好的書院之一,極具研究價值。

俯瞰書院,青山綠水之間,青瓦紅墻,古樸典雅。在選址上體現了中國古代典型的自然觀,書院建筑坐南朝北,背倚文華山,前方淥水南川河流經。中軸線上自北向南依次由巷門、標語巷、照壁、左右帶過亭、門樓、中廳、大成殿、狀元橋、成德堂組成,加上西齋、武帝廟、文昌閣、新齋、操場,總占地面積5677平方米,建筑面積3134平方米。

徜徉書院,一步一景,盡享江南古典建筑藝術之美。門樓,是進入書院的第一道門。門樓為土木、磚木混合結構,單坡單層,小青瓦屋面,檐口裝有獸頭瓦當。大門上方有內嵌匾額“里仁學校”四字,兩側鐫寫有“以文會友,為國儲才”的對聯。

講堂是當時書院的先生授課的場所之一,為磚木結構,大門上方原來也懸掛有匾額和“春風化雨,圣域賢關”的對聯。書院最核心、最高的建筑大成殿配備有孔子和弟子的神龕神位供游客瞻仰。西齋前建有的武帝廟殿中原來供奉有武帝神像(已失),高有丈許,手執青龍偃月刀,好生威武。在那時,像這樣既有文廟又有武廟的布局在當地實屬少見。由此可見,湘贛邊界小鎮文家市既崇文,亦尚武。

大成殿后,有用細麻石鋪面砌成的單拱狀元橋。據稱,只有從書院考出的狀元才能有資格從上面經過。

因書院坐落于湘贛邊界,建筑上的圖騰和繪畫,雕刻、線條及用色上都大量結合了湘贛特色。建筑風格上也是既傳承明清時期江南書院建筑風格,又融入了部分徽派建筑的特色,是故于恢宏大氣中又不失秀雅。書院的主體建筑均為土木結構,其余建筑為磚木結構,雕梁畫棟保存非常完好,建筑裝飾紋樣也非常細膩,特色明顯,具有很高的藝術價值。

走出文華書院,深情回眸,羅霄山云蒸霞蔚,青山和古書院相依相偎,紅色熱土豐韻“文章華國”。這里文星閃爍,將才如云,這里是瀏陽精神的印記,是湖湘文化的一顆璀璨明珠,更是載入中國革命史冊的紅色圣地。

Copyright © 2017 m.haoxunlei.com 湖南政研網 湘ICP備18001534號 版權所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務中心 技術支撐:紅網