徐霞客畫像。(資料圖片)

臨武縣花塘鄉(xiāng)石門村的石門龍洞。作者供圖

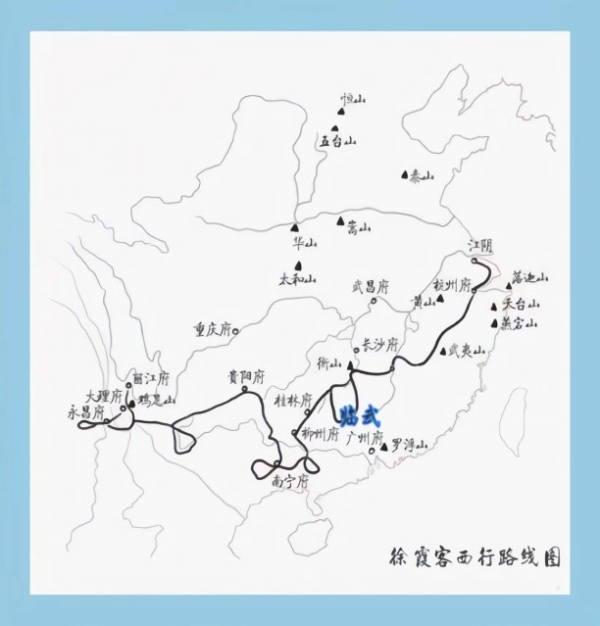

徐霞客西行路線圖。(資料圖片)

李忠興

明代著名的地理學(xué)家、旅行家、探險(xiǎn)家和文學(xué)家徐霞客,于明崇禎九年(1636年)農(nóng)歷九月十九,起步西行,在崇禎十年的二月十一日(1637年)到達(dá)湖南衡陽,卻突然停步十四天,于三月三日,突然折而向南,繞道永州又向東,經(jīng)臨武、宜章,折而向北,走郴州、耒陽,于四月十六日又回到了衡陽,在他西行的直線上用雙足畫了個大圓圈。

數(shù)百年來,人們百思不得其解:徐霞客原意是直赴云南大理會見知己何鳴鳳,途中何以往南繞出這樣一個毫不相干的圈來?

今天,在因徐霞客的壯游而起的中國旅游日剛過去之際,在第三屆湖南旅發(fā)大會在衡陽籌辦之時,我們來解開這個謎。

一

在明崇禎九年(1636年)的農(nóng)歷九月十九,徐霞客開始了他人生的最后一次,也是最為壯麗的遠(yuǎn)行,目的地是祖國西南,這段旅程后來被稱作“萬里遐征”。此次旅行的初衷不僅是欣賞大好河山,也為了實(shí)現(xiàn)與神交已久的知己何鳴鳳的會晤。何鳴鳳曾以“死愧王紫芝,生愧徐霞客”的詩句表達(dá)對徐霞客的敬仰。盡管兩人從未見面,徐霞客被這詩句深深觸動,于是決定踏上西南之旅。

此外,徐霞客的西行還有另一個目的。在江陰的迎福寺,徐霞客曾結(jié)識僧人靜聞。因一個奇遇,靜聞決定前往云南的雞足山供奉自己用鮮血抄寫的《法華經(jīng)》。徐霞客被靜聞的虔誠所感動,兩人成為摯友,決定結(jié)伴同行。

崇禎十年(1637年)二月十一日,徐霞客途經(jīng)衡陽。夜晚,徐霞客一行在湘江的船上休息,當(dāng)時月色明亮,眾人歡愉。然而,江岸上傳來的悲泣聲打破了寧靜,聲音如孩童,似婦人,持續(xù)了兩個小時。船上的同伴們保持沉默,唯恐遭遇詐騙。夜半,慈悲的靜聞下船詢問哭泣之人是誰。一個十四五歲的男孩出現(xiàn),稱自己是宦官門下的人,因遭遇虐待而逃出。靜聞好言安慰之后,返回登船。

不久,盜賊突襲,放火揮刀砍殺洗劫。船上的人們赤身逃命,徐霞客在慌亂中丟失了隨身物品。一位姓戴的船客同情他,給了他衣物。盜賊敬畏佛門,未傷害靜聞。靜聞哀求盜賊,保留了一些衣物、被褥和書箱。

這次遇劫后,徐霞客一行連基本溫飽都成了問題。正是這次變故,使得徐霞客的后續(xù)的行程發(fā)生了改變。這一段充滿危險(xiǎn)與恐懼的經(jīng)歷,在《楚游日記》中有著詳細(xì)記錄,2044字的篇幅,深刻反映了這次劫難對徐霞客的影響。

二

徐霞客只能在衡陽艱難借款。他求助于老鄉(xiāng)金祥甫,金祥甫答應(yīng)在桂王府發(fā)起“眾籌”。但籌款進(jìn)展緩慢,金祥甫的承諾多次落空,讓徐霞客感到失望。

這時,徐霞客遇到了一位雪中送炭的貴人——嘉靖年間《臨武縣志》主編,官至戶、兵二部尚書劉堯誨的養(yǎng)子劉明宇。徐霞客記敘:“十九日,訪劉明宇,坐其樓頭竟日。劉為衡故尚書劉堯誨養(yǎng)子,少負(fù)膂力,慷慨好義。”劉明宇籍貫臨武劉家村,時年五十六歲。他聞徐霞客遭逢劫難,便誓言于神明之前:“財(cái)可失,書必復(fù)。”彰顯其慷慨大氣。初次邂逅,劉明宇與徐霞客仿若故友重逢,一整日談笑風(fēng)生,彼此敬佩。

三月二日,徐霞客拿到了金祥甫借給他的二十兩銀子。此時,靜聞和尚的籌款計(jì)劃仍在進(jìn)行中。自相識起僅兩周有余,并不算富裕的劉明宇終在徐霞客即將啟程赴臨武前夕,匆忙送達(dá)資助。三月初三,晨光微露,劉明宇不僅贈予徐霞客兩千錢,更攜帶糕點(diǎn)果品,沿河追趕,于南關(guān)外上演了一場溫情的別離,兩人“復(fù)訂期而別”。劉明宇的資助,不僅物質(zhì)上幫助了徐霞客,更在精神上給予了他巨大支持。

四月十六日,徐霞客回到衡州府等待靜聞,與劉明宇重逢。四月十九日,靜聞又收到金祥甫幫忙在衡陽桂王府“眾籌”的十四兩銀子,徐霞客隨即啟程西行。

自崇禎十年(1637年)二月十九日至三月初三,到四月間的一次重逢,徐霞客與劉明宇累計(jì)交往二十一日。徐霞客寫下了洋洋灑灑三千八百八十九言,詳述了劉明宇全力以赴協(xié)助徐霞客追回失竊的珍稀典籍與信函,竭力籌集盤纏的過程,足見劉明宇的誠摯之情深深觸動了徐霞客。

三

徐霞客西行朝圣之旅的意外轉(zhuǎn)向,繪就了一條環(huán)繞郴州、永州、衡陽的弧線。而臨武,恰似這曲線的中心點(diǎn)。為何這位偉大的行者要去臨武?層層剖析之下,答案漸漸明朗:徐霞客與劉明宇之間的深情厚誼,是他臨武之行的關(guān)鍵。劉明宇不僅對徐霞客慷慨施以援手,更以臨武隱秘龍洞的傳說點(diǎn)燃了徐霞客心中的探奇之火。這份友誼與對神秘的風(fēng)景的向往,促使他西行之路暫歇期間,轉(zhuǎn)而踏上向南的探尋之旅,沿途的郴州等地也因此成為了旅途的自然延伸。

明嘉靖《臨武縣志》云:“龍洞:在縣北二十里,石潭中有石龍,約一丈余,鱗爪俱備,唯首潛入潭水中;洞勢深黑一里許,以火燭之則可入;洞口時有煙霧結(jié)聚,蓋龍氣也,為臨武八景之一,曰‘龍洞煙云’。”《楚游日記》中,徐霞客記錄:“問知由墊江而東北十里,有龍洞甚奇,余所慕而至者,而不意即在此也。”這段文字表明,他之所以來到臨武,正是出于對龍洞的向往,而這一向往顯然源于他人之口,就是他在衡陽時聽聞的關(guān)于龍洞的盛名。進(jìn)一步地,我們遍尋《徐霞客游記》全文,發(fā)現(xiàn)“余所慕而至”或“慕而至”“所慕而至”這一類似表述僅出現(xiàn)于此一處。在信息不通暢的古代,這一獨(dú)特的發(fā)現(xiàn)幾乎無需多言,便指向了一個明確的結(jié)論:是《臨武縣志》的總編纂劉堯誨的養(yǎng)子劉明宇,向徐霞客介紹了這一神秘迷人景觀。因此,我們可以斷言,正是對臨武龍洞的向往,驅(qū)使著徐霞客踏上了湘南的探索之旅。

徐霞客游臨武龍洞,生動記載了洞中石柱、石龍、龍珠、龍盤等奇景:“洞門東南向,一入即見百柱千門,懸列其中,俯洼而下,則洞之外層也。從其左而上,穿列柱而入,眾柱分列,復(fù)回環(huán)成洞,玲瓏宛轉(zhuǎn),如曲房邃閣,列戶分窗,無不透明聚隙,八窗掩映。從來所歷諸洞,有此屈折者,無此明爽,有此宏麗者,無此玲瓏,即此已足壓倒眾奇矣。”徐霞客把臨武龍洞贊為“足壓倒眾奇”,嘆為“異境”,在游記中評贊為他所見過品第最高的溶洞。

徐霞客的臨武之旅,實(shí)為與劉明宇緣分的產(chǎn)物,它不僅是一場地理上的探險(xiǎn),更是心靈與友情的雙重旅行。這一系列事件不僅豐富了我們對徐霞客個人情感世界的理解,也為湘南山水增添了一抹傳奇色彩,展現(xiàn)著人與人、人與地之間不解的情緣。

Copyright © 2017 m.haoxunlei.com 湖南政研網(wǎng) 湘ICP備18001534號 版權(quán)所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務(wù)中心 技術(shù)支撐:紅網(wǎng)