馮燦在創作中。作者供圖

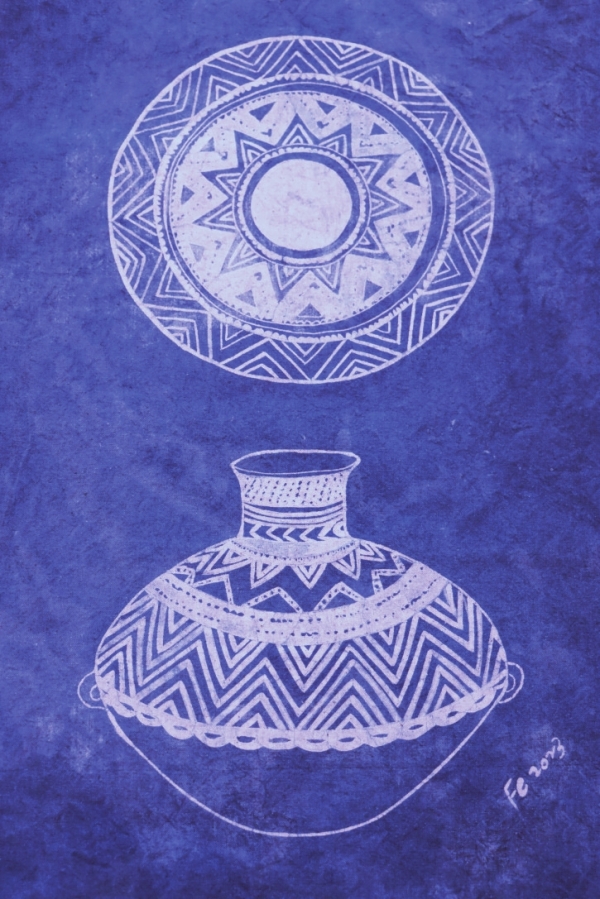

馮燦鋸齒紋、折線紋彩陶圖案布面蠟繪植物染色2023年

鮮于圣哲

彩陶紋飾,仿佛是遠古時期的精靈,在陶器的身軀上舞動,或簡約或繁復,透露出古樸而神秘的美。染纈技藝,則是民間技藝里的一顆璀璨明珠,在樸素的布料上綻放出奪目的光彩,歷經歲月的洗禮,讓人為之傾倒。

在古老的時光里,彩陶紋飾與染纈技藝,像是兩位靜默的舞者,在歷史的長河中翩翩起舞,共同演繹著人類文明的傳奇。然而,隨著時代的發展,它們也漸漸淡出了人們的視線。

馮燦,湖南非遺代表性項目“染纈技藝”的代表性傳承人,用自己的雙手,延續著這份古老的技藝,讓彩陶紋飾和染纈技藝在布料“湘”遇,在新的時代里煥發出新的生機。

來自遠古的浪漫

有這么一句話:“讀懂中國,必須先讀懂中國的傳統文化;讀懂中國傳統文化,必須先觸摸中國的彩陶。”在神秘而又極具魅力的原始藝術中,彩陶藝術閃耀著奪目的光彩。其簡潔流暢的造型、多姿多彩的紋樣,向人們傳遞著原始陶藝工匠們贊美生命、追求美感的熾熱情感。

彩陶的制作年代在大約距今3000年至5000年間,主要分布在黃河流域,最集中的地區是青海、甘肅、陜西南部和河南北部。彩陶大多是紅色陶質的盆、瓶、盤、豆一類盛器,原始藝術家用一種刷筆,蘸了黑色、白色以及紅色畫在器表上。彩陶紋有兩大類,一類是抽象的圖案,一類是具象的人、動物或昆蟲一類的形象。圖案類的紋飾數量很大,種類也非常多。常見的有水波紋、旋轉紋、圈紋、鋸齒紋、網紋等十幾種。線條畫得規整流暢,圖案的組織講究對稱、均衡、變化,疏密得體,并有一定的程式和規則。

在甘肅省馬家窯一帶發現的被稱為馬家窯類型的彩陶上,大都描繪水波紋、旋轉紋圖案。這些圖案勻稱、流暢,十分精彩,看上去真有行云流水之感,使人覺得輕松活潑,平和而親切。面對這些5000多年前的歷史遺存,我們很容易想象到歷史中講述的原始氏族社會的情景:男人耕作、狩獵、捕魚,女人從事家務或采集,一幅和諧的社會景象。稍晚于此的半山類型和馬場類型彩陶的紋飾則發生了變化,那些鋸齒紋、四大圈紋以及蛙紋等顯得大起大落,粗獷獰厲,甚至怪誕神秘。當時原始社會行將解體,社會發生變革,戰亂、動蕩等不安的情緒也在圖案中流露出來。由彩陶紋圖案所引發的聯想并不是浪漫主義的主觀臆想,在歷代圖案和圖畫中,都或隱或顯地折射出當時社會風貌的基調和時代的主要精神。

流淌于指尖的絢麗

“染纈”即古代絲綢印染工藝的總稱。染纈始于秦代,后唐馬縞的《中華古今注》有秦始皇始染纈的記載。宋代高承的《事物紀原》卷十引《二儀實錄》也說染纈“秦漢間始有,陳梁間貴賤通服之。”雖然染纈工藝在秦漢時期就已出現,但目前發現的秦漢時期的染纈品極少。

南北朝時期,染纈已廣泛用于服飾。《隋書·食貨志》記有:隋煬帝下令制作五色夾纈花羅裙,用以賞賜宮人及百僚母妻。新疆吐魯番阿斯塔那古墓出土了一件隋開皇六年(公元586年)的夾纈,天藍色絹地上遍布白色小團花,猶如夜空群星閃爍,說明染纈技藝在隋代已達到很高的水平。唐代民間流行一種“衣青碧纈,平頭小花草履”的裝束。染纈除作為婦女的衣裙外,還是家具的裝飾品,日本奈良正倉院現藏有唐代的多種染纈屏風。

五代時,染纈沿襲唐代的繁盛繼續得到發展。當時民間流行的染纈名目有鹿胎纈、錦纈、繭兒纈、蜀纈、撮纈、漿水纈、檀纈、哲纈、三套纈等。這些名稱有些根據花色而來,如鹿胎纈是由黃褐色的加白色斑點的花紋而來。有的則根據產地命名,如蜀纈。有的因印染工藝方法命名,如撮纈是一種絞纈防染印花。

為抑制奢侈,提倡素樸,宋時,政府下令禁止染纈的生產和使用。宋仁宗規定“士庶不得衣黑褐地白花衣服并藍、黃、紫地撮暈花樣。”元朝時期,由于審美趣味的差異,傳統染纈已無法在主流社會中占有位置。

明清時期,雕版印刷技術帶動了木版、紙版和絹網印染套色印花技術的發展。以色彩絢麗而著稱的明清各類絲綢熟織品在表現精湛的織繡工藝水平的同時,也體現了高超的彩色煉染技藝。正所謂“雖曰人工之巧,亦緣水氣之佳。”這一時期聞名遐邇的“鳳冠霞帔”大多是手繪精制而成。各類絲綢印花所染色譜多達88種色澤,同時每種色澤還細分為深淺不同的層次,色譜之全,色種之多,表明了這一時期我國傳統絲綢手工印染在原料的掌握和染色技術的把握上達到了頂峰。

現代舞臺上的起舞

作為新石器時代制陶工藝中最為成功的裝飾手法,彩繪裝飾比較集中地反映了中國原始時期陶器藝術所達到的輝煌成就。染纈技藝,作為民間獨特的染色工藝,依舊散發著迷人的魅力。這些傳統文化工藝需要傳承和保護,人們需要更多的途徑去了解染纈技藝以及像彩陶紋飾這樣更古老的文化。

長沙市靖港鎮水波清冽的蘆江邊上,長期以來在染纈技藝領域孜孜不倦地耕耘的馮燦,致力于讓傳統手藝重放光彩。2009年,馮燦遠赴貴州,向民族蠟染藝術大師楊成舟學藝。學成之后,她回到長沙,另辟蹊徑,在傳統工藝的基礎上,制作了筆記本、書簽、杯墊等多達50余個品類、上百款染纈作品,古老與現代碰撞,傳統與時尚交融,讓人愛不釋手。

這次,馮燦更是大膽嘗試,將視角對準了染纈技藝和彩陶紋飾的融合。她將彩陶上的這些精美的圖案,用染纈技藝給予呈現,傳承和發揚著染纈技藝,也用她的方式來表現對中國傳統文化的崇拜及敬仰。繪圖、扎線、染布、拆線、晾曬、清洗……每一道工序都凝聚著她的心血和汗水。在繪制這些作品的時候,她熬了無數個夜晚,蠟刀磨破了手指,還被滾燙的熔蠟燙破了手上的皮膚,但她從未言棄。終于,她將這些彩陶紋飾染纈技藝作品呈現在了人們面前。

春日,“繾綣旖旎”彩陶紋染纈技藝作品展在湖南省文化館展出。馮燦的染纈技藝作品——31幅彩陶紋染纈技藝繪畫系列作品、16米長卷《清明上河圖》、100余件染纈技藝文創作品一一亮相。“繾綣”,《說文新附》云“繾綣,不相離也。”“旖旎”,引申為形容彩陶紋飾的美輪美奐。展覽以“繾綣旖旎”為題,表達了染纈技藝和彩陶紋飾均為中國的傳統文化,是關聯且不可分割的。

這些染纈技藝彩陶紋飾作品,仿佛是開啟遠古歷史的鑰匙,帶我們走進那段絢麗的時光。在藍白相間的幽遠、神秘象征符號的聯想與品評中,發現彩陶紋飾的絢麗與多姿,重新領悟并充實其文化的內容,感受中華先民的審美與觀念,體悟中華文明的博大精深與源遠流長。

展覽同一時期,湖南博物院舉辦了“隴原玫瑰——甘肅彩陶文化展”,展示來自甘肅省的200余件新石器時代彩陶精品。遠古的彩陶紋飾和傳承的染纈技藝遙相呼應著,給了大眾了解傳統文化一個生動可感的場景。

Copyright © 2017 m.haoxunlei.com 湖南政研網 湘ICP備18001534號 版權所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務中心 技術支撐:紅網