廣州市的黃埔軍校舊址,校名“陸軍軍官學校”由譚延闿題寫。(資料圖片)

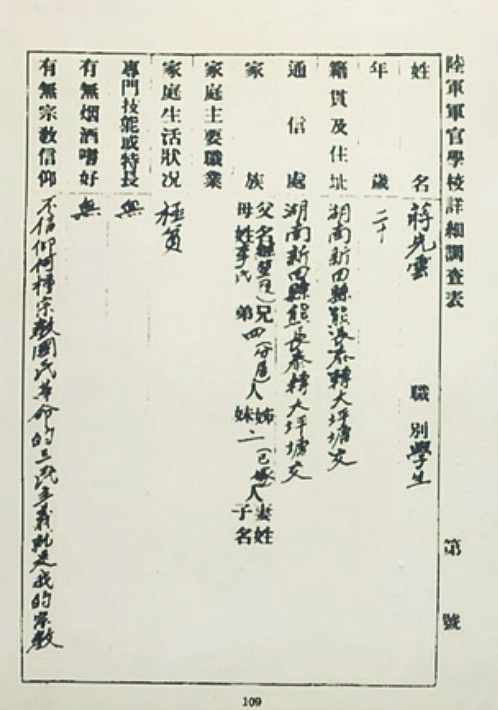

蔣先云填寫的黃埔軍校詳細調查表(局部)。(資料圖片)

位于武岡二中校園內的黃埔軍校二分校舊址。(資料圖片)

編者按

1924年6月16日,在共產國際、蘇聯和中國共產黨的支持和幫助下,孫中山在廣州創辦了黃埔軍校。這是中國第一所真正意義上培養革命軍隊的新型學校,政治教育與軍事訓練并重,為中國革命培養和輸送了大批軍事政治人才,被譽為“將帥的搖籃”。

大革命時期,以黃埔軍校師生為主體組建的國民革命軍,在統一廣東革命根據地及北伐等革命斗爭中,立下赫赫戰功,鑄就了“愛國、革命”的精神。

抗日戰爭時期,共產黨人和黃埔師生挺身而出,英勇頑強抵抗日本侵略者,為民族獨立解放立下不朽功勛。

以毛澤東為代表的湖南共產黨人十分重視黃埔軍校的開辦和教育工作。據統計,黃埔一期畢業生635人,湘籍學員就有197人,其中共產黨員50多人,湘籍共產黨員占黃埔一期共產黨員的半數以上。國共合作期間,一共招了六期學員。在中共湖南黨組織的組織動員下,湖南為黃埔軍校輸送了大量優質生源。黃埔軍校前六期總計14295名學員,其中湘籍學員有4004名,人數居全國各省第一。

黃埔軍校的歷史已經成為中國近現代歷史的重要篇章,黃埔精神已經成為中華民族精神文化的重要內容,在促進兩岸統一、民族復興大業中繼續發揮著重要作用。今年,是黃埔軍校建校100周年,《湘江》副刊特約二稿以茲紀念。

鷹崵

時值黃埔軍校建校百年。展開地圖尋找黃埔的城市坐標,從廣州出發,經長沙、武漢,再到南京、洛陽、西安、桂林、成都、昆明、烏魯木齊(舊稱迪化)……黃埔本分各校篳路藍縷,就是這樣由南而北,終至輻射全國的。

1926年北伐開局

湖南講武堂舊址位于長沙市八一橋南、芙蓉路東。這一片是明清兩代操練演兵之所,譚延闿、趙恒惕治湘時期曾在此辦理講武堂,其后唐生智在原址創辦中央軍事政治學校第三分校。多年后,昔日校舍早就無跡可尋,銀行、金融中心代之拔地而起,卻無意中暗合了戰爭與“錢袋子”的關系。

1924年,孫中山在廣州改組國民黨,開辦黃埔軍校組訓黨軍,積極準備北伐。南方赤旗漫卷,唐生智的湘南地盤首當其沖。1924年9月,北伐軍師出韶關,唐生智出兵擊退程潛所部,事后去電譏其“假稱北伐,騷擾百姓,一經出擊,如鳥獸散”。

1925年,湖南各界爆發聲勢浩大的罷工、罷課、罷市斗爭,直系軍閥吳佩孚眼看趙恒惕無法掌握日漸失控的局面,意欲扶植唐生智取彼而代之。廣州國民政府為假道湖南北伐,也向唐生智遞出橄欖枝,中共湘區委員會以國民黨湖南省黨部的名義與唐秘密接觸。

乘著日漸洶涌的“討吳驅趙”民意,唐生智不再躲躲閃閃。他先以武力威壓趙恒惕辭去省長,再將吳佩孚的“討賊聯軍”逐出長沙。從湘軍一介師長崛起為湖南一省主政者,唐生智僅用了半年。

1926年秋,唐生智就任北伐軍前敵總指揮,他躊躇滿志地發出豪言:“洞庭波動,輕輸北伐之舟;鸚鵡秋啼,喚起南來之甲”。

黃埔第三分校落地長沙

大革命以燎原之勢高歌猛進,但國民政府無力駕馭歸附革命陣營的舊軍隊,往往只能因其勢而利導之。倒是唐生智向廣州方面積極輸誠,以“總理遺囑”“三大政策”忠實執行者的形象示人,作為北伐前鋒擔當兩湖地區的作戰,舉凡黨政、工農運動也均與廣州接軌。

有權必有軍,有軍必治學。1926年冬,唐生智將廣州黃埔軍校嫁接到長沙,在昔日的講武堂舊址開辦第三分校。第三分校在長沙、武漢設招生處。在革命思潮的熏陶下,大批青年學生踴躍報考,共招錄一千二百余人。

在軍校生的養成教育方面,第三分校除設置一整套的日式軍事學術教學之外,還安排講授革命的政治課程,內容包括三民主義、歷史唯物論、經濟學、工人運動……共產黨人深度參與到分校的政治訓練當中,中共湖南省委夏曦、毛澤東、高語罕、惲代英,以及第三國際的代表都曾到校講課。第三分校乍看起來與廣州的本校并無二致,學生們革命氣氛甚至更為濃厚一些。

革命陣營的裂變

北伐軍克復長沙后,政工部門印發的唐生智肖像上有一段“唐總指揮名言”:強暴的淫威,在業報的水平線上,遇著強有力的抵抗,這就叫做革命。

東西兩路北伐軍勢如破竹。1926年“雙十節”,武漢克復。1927年1月,國民政府由廣州遷至武漢。3月23日,東路軍攻占南京。唐生智身兼國民黨中央政治委員會委員、軍事委員會主席團成員、國民政府委員等要職,其轄下的西路軍擴編至五個軍。

隨后局勢劇變,令人眼花繚亂。

1927年4月12日,國民革命軍總司令蔣介石在上海發動“清黨”,武漢國民政府任命唐生智為國民革命軍總指揮,擇期討伐蔣軍。4月18日,蔣介石在南京另立國民政府——史稱“寧漢分裂”。

5月17日,夏斗寅發動兵變襲擊武漢,被葉挺擊潰。5月21日,許克祥策動“馬日事變”,襲擊長沙工會、農會及國民黨機關。

7月15日,汪精衛與共產黨決裂,武漢國民政府也實行“分共”,不久宣告遷都南京。

久歷政界的唐生智,似乎也為倏忽萬變的局面慌了神,舉起“護黨”大旗反對寧漢合流,迅即被蔣介石的“西征”軍撲滅,兵敗后流亡日本。

第三分校的軍校生恐怕也懷有同樣的困惑。什么是革命?誰代表了革命?

唐生智敗走后,第三分校學生并未跟隨,繼續留在長沙的學生與第六軍學兵一同受訓,畢業后第三分校遂告關張。他們是第三分校唯一的一期學生。

一期抗戰中的長沙分校

1937年,抗日戰爭全面爆發,處于弱勢的中國不得不采取“以空間換時間”的戰略,然而上海、南京相繼失陷,日軍封鎖了所有海運港口,中國需要一個穩定的大后方從事持久抗戰。

1937年11月,張治中調任湖南省主席,他上任之初提出了“發動三千萬,保衛大湖南”的口號,積極著手鞏固后方、整頓軍備。張治中認為,在長沙開設中央軍校分校,是整理軍事所必需。首先,一期抗戰中損失了大量軍官,亟須軍校補充。其次,通過輪訓湖南本土武裝部隊的下級干部,可以淡化軍中的地方色彩,加強中央對地方部隊的統制。

1938年4月,經過數月籌備的長沙分校在書院坪開學,由張治中自兼分校主任。長沙分校招收的學員,主要來自湖南省保安部隊、壯丁常備隊以及警察系統,受訓時間為三個月。

分校的骨干師資,都是些有實戰經驗和指揮才能的黃埔畢業生,采取課堂理論講授、操場制式訓練、野外勤務演習結合的方式進行。長沙分校的學員長時間接受超負荷訓練:每天清晨五時吹號起床,點名后晨跑、早操;早餐時間僅十五分鐘,緊接著開始講課或操練;午餐后休息半小時,下午繼續講課或操練;晚餐前進行器械訓練或劈刺教學,飯后自習一小時;九點點名集合、小結,九點半就寢。

從這種緊湊的日程安排可見,長沙分校絕非那種灌輸黨化教育的花架子,為了早日學成奔赴抗日戰場,全校師生可都是鉚足了勁兒,有種“時不我待”的使命感。

在輾轉遷徙中結束

1938年夏季武漢會戰開始,長沙分校第一期學員于8月8日畢業。長沙分校以一期部分畢業學員為連、排干部,組建了長沙分校教導團,其余學員分配到各部隊中任職,及時補充戰時部隊缺額的干部。

武漢淪陷之后,戰局日趨惡化,長沙分校第二期奉命西遷湘西瀘溪,分校教導團也轉移到沅陵。不久,長沙就發生了駭人聽聞的“文夕大火”。

抗戰期間,各地因應戰事需要開辦分校、干部訓練團,大多能得到中央政府承認持續辦學。唯獨長沙分校地處戰略要沖卻半途而廢,可能還是在于長沙分校本身定位與戰局的變化。

武漢淪陷后一期抗戰結束,轉入相持的二期抗戰階段。原中央軍校武漢分校安全轉移到湖南武岡,改組為第二分校繼續辦學,開展在職軍官輪訓、初任軍官養成。武岡第二分校的規模在各分校中名列前茅,而長沙分校只是一個軍事短訓機構,其功能完全被同一區域內的后者所覆蓋。顯然,長沙分校已經沒有續辦的必要。

1939年4月底,在第二期學員畢業后,因第三期學員招生人數不足,長沙分校的番號被撤銷。原分校組織與湖南省行政干部學校合并,改組為湖南省干部訓練團,遷往茶陵辦學。

至此,長沙黃埔成為了歷史。

Copyright © 2017 m.haoxunlei.com 湖南政研網 湘ICP備18001534號 版權所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務中心 技術支撐:紅網