楊又華

在天朗氣清、稻菽飄香的迷人秋色里,我們花了將近一個月的時間,用10個連版、10個主視頻以及系列預熱報道和后續報道,陪親愛的讀者、網友們走過了十個“文學里的村莊”。

在此之前,因為疫情,這一報道從最初的策劃到最終實施,竟花了兩年多的時間。而我們采訪的行蹤,橫跨萬里中國,從長江到黃河,從渤海之濱到太行山上,從黃土高坡到江南水鄉,從湘西邊城到秦嶺古鎮,從呂梁山到洞庭湖,從清溪到漫水……這一走,就從夏天走到了秋天。

這真是一段漫長的旅程!個中甘苦,難以盡言。

然而,當這段旅程結束,驀然回首,發現時間依然是如此迫遽,行色依然是如此匆匆。其實世間行旅,大抵如此——每次放下行囊,回看過往,不都是短暫的嗎?

不過雖然短暫,卻在我們心里留下了悠長的回味。不知讀者、網友諸君感覺如何,就我們而言,這確乎是一段辛苦而美妙的旅程。值得在此說說我們的諸多感觸和心路歷程。

(一)

“文學里的村莊”!回想策劃創意之初,這個如電光石火“蹦”出來的詞組曾令我們心中怦然。

這些年,我們的采訪報道曾踏足湖南不少的鄉村,我們看到,黨的十八大以來,國家的脫貧攻堅戰,使廣大農村徹底告別了貧困,鄉村面貌煥然一新,而正在實施的鄉村振興戰略,又在催生鄉村新的蝶變。如果把時間拉長到一百年,中國農村的滄桑巨變,堪稱一幅跌宕起伏、波瀾壯闊的畫卷。

如何在新聞報道中將這一幅畫卷作史詩性的呈現?我們想到了中國現當代鄉土文學。

鄉土中國,是最大的中國;百年巨變,鄉村是最鮮活的現場。透過中國鄉土文學,可以對百年鄉土中國作一次深情的回望。那些優秀的、偉大的鄉土文學作家們,用深切的體察、深邃的思考、細膩的筆觸,通過一個個曲折婉轉、扣人心弦的故事,描摹了百年鄉土中國的歷史變遷,講述了一方方鄉村土地上普通勞動者的酸甜苦辣、悲歡離合,他們的苦痛、掙扎、奮斗與希望……

參照中國鄉土文學代表性作家筆下的“文學原鄉”,對應它們今天發生的驚人變化,無疑是記錄中國百年鄉村巨變的最好范本。而這些文學原鄉,對于讀者來說,也是最引人注目的村莊。

我們感到,走進這些文學原鄉,用心去觀察、感受、聆聽、記錄、拍攝,是一件非常有趣和有意義的事情。

但有一件事讓我們頗費躊躇。中國現當代鄉土文學作家燦若星辰,該選哪些作家筆下的村莊呢?在做了一番比較扎實的“功課”后,我們確定了這樣幾條入選“原則”:1.作家本人的名望,應是公認的大家或獲“茅獎”“魯獎”的作家,在中國文壇有著廣泛的影響。2.百年中每個年代最有代表性的作品。3.作品與作家的故鄉或文學原鄉有緊密的聯系。4.故鄉因為作家本人或作品發生了巨變。5.同一省份,不宜過多。

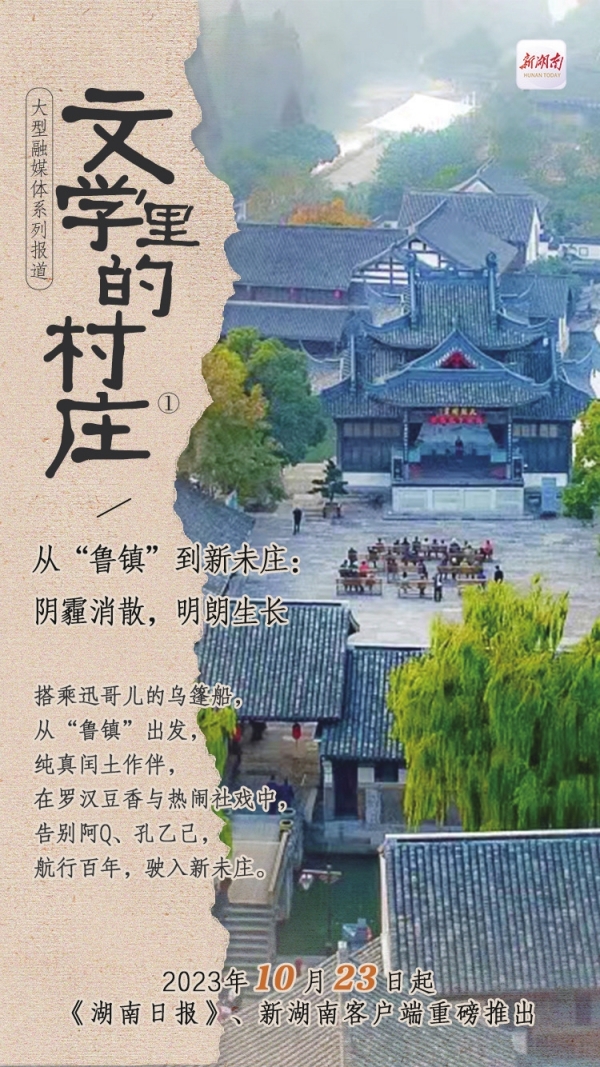

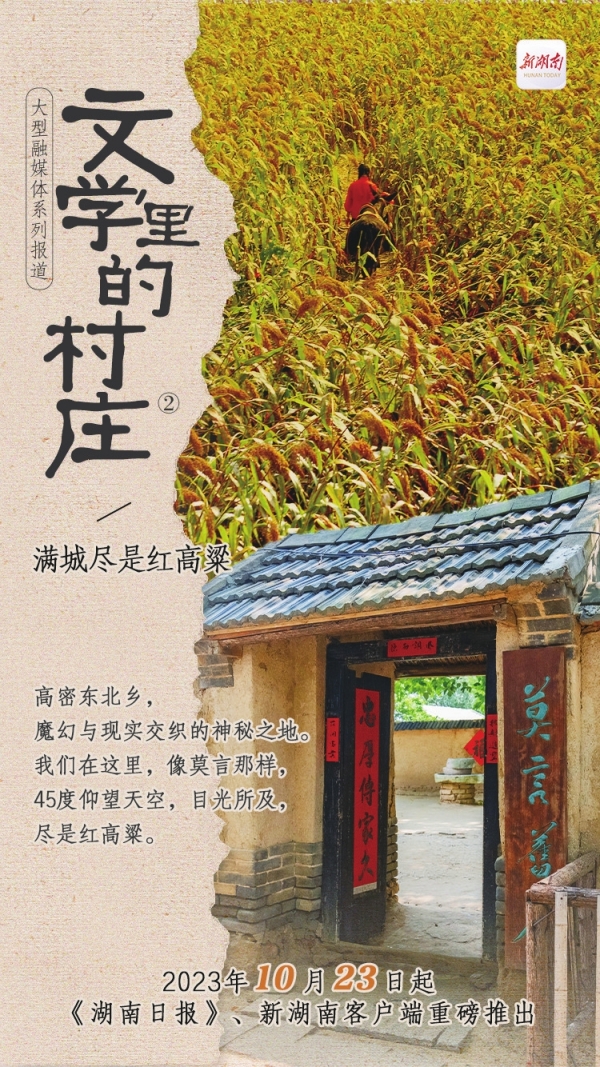

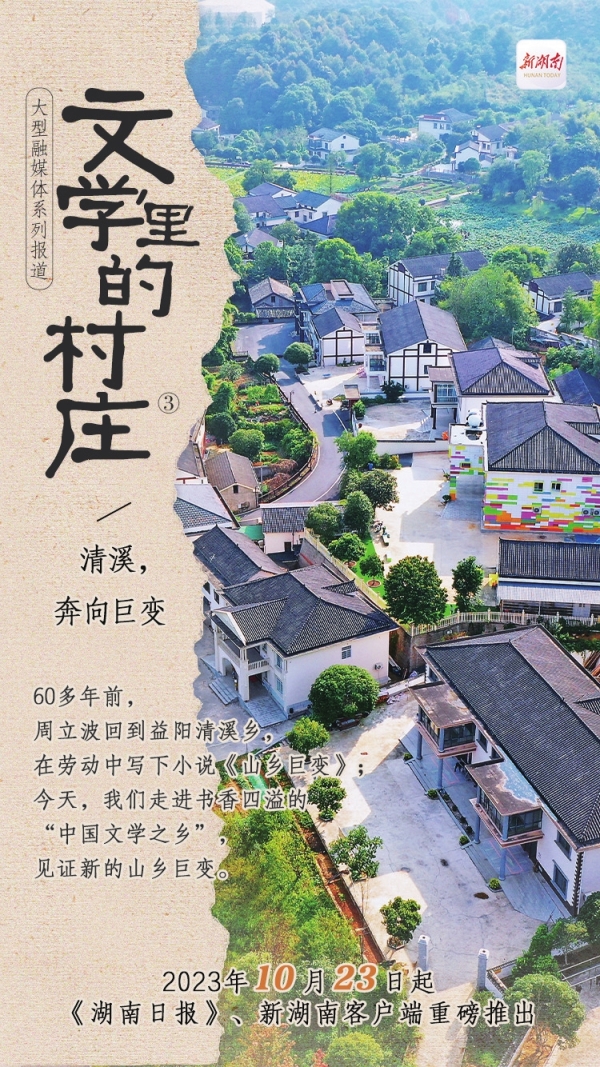

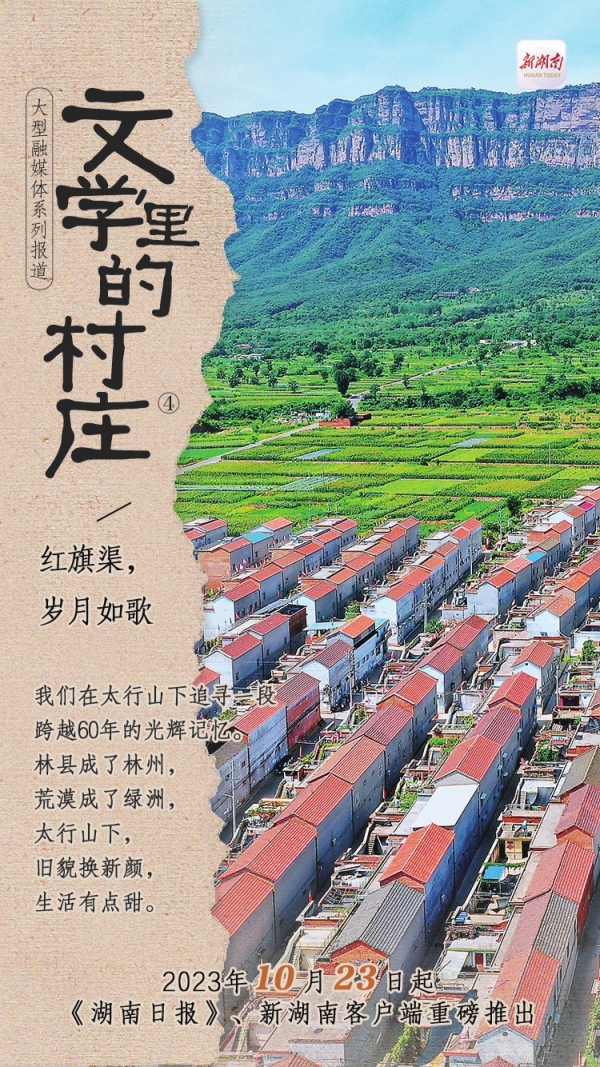

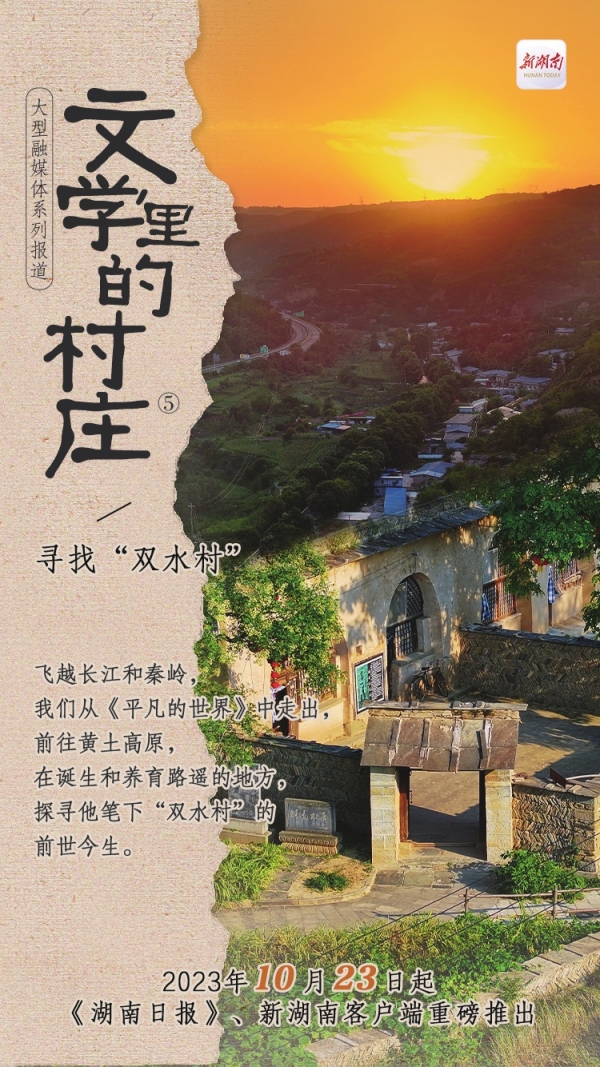

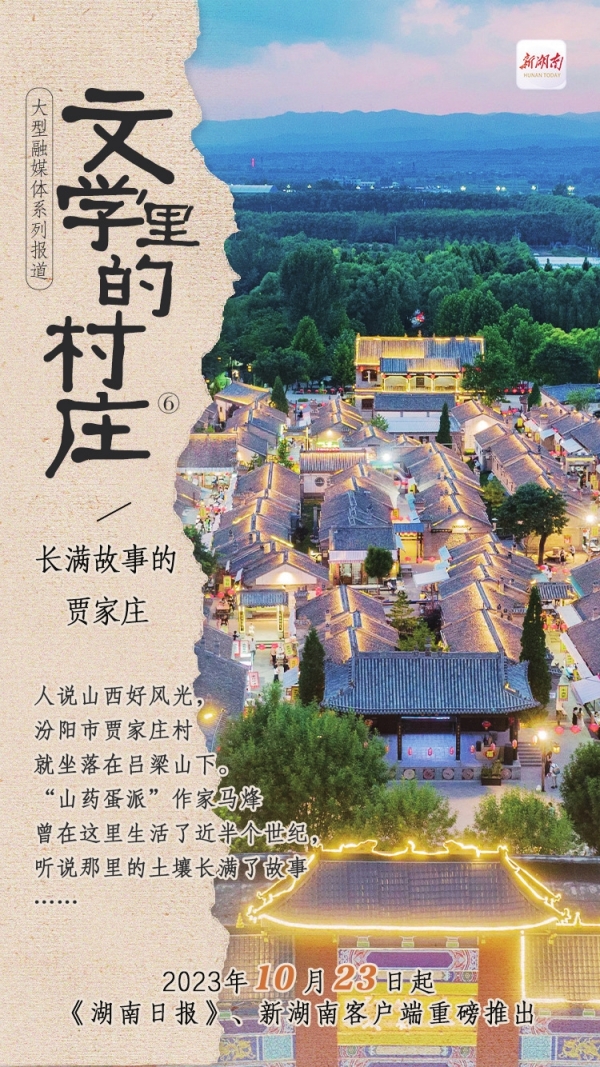

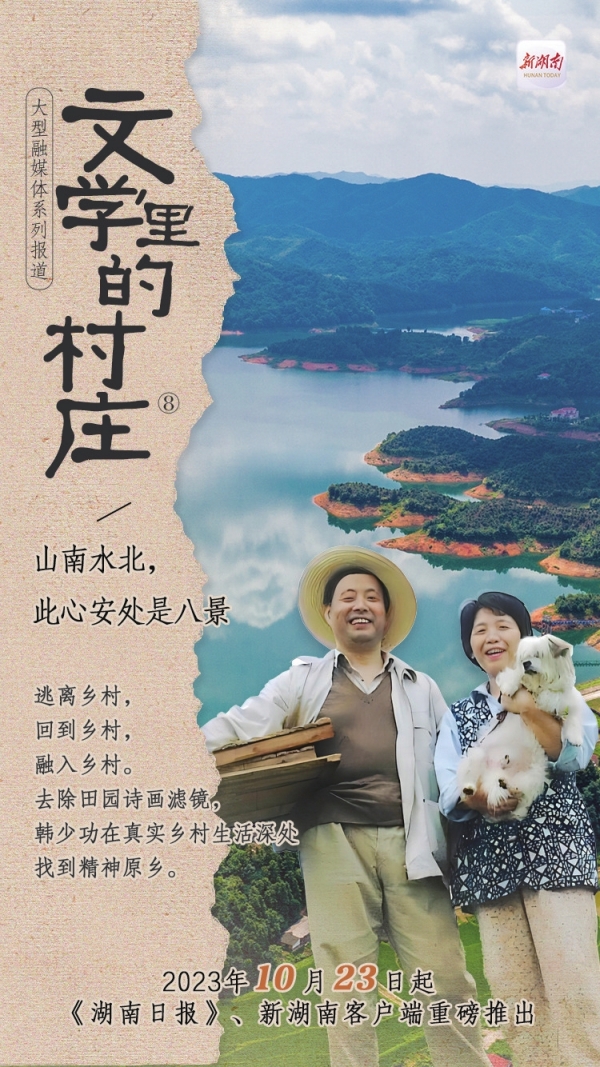

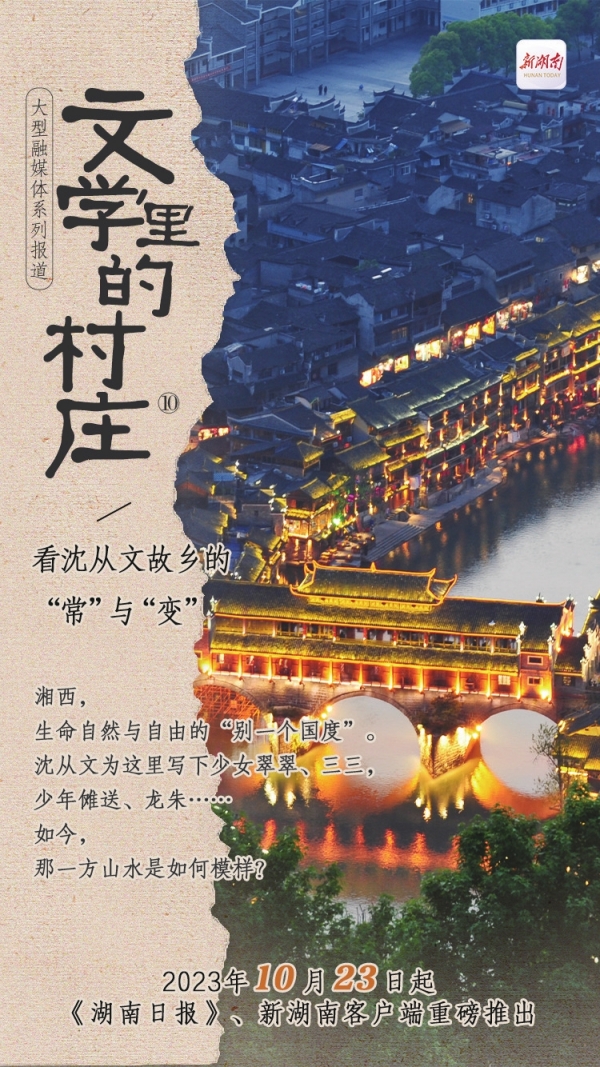

最終,我們選定了魯迅的“魯鎮”、沈從文的“邊城”、莫言的高密“東北鄉”、周立波的“清溪村”、李佩甫的林州紅旗渠、路遙的“雙水村”、馬烽的“賈家莊”、賈平凹的“清風街”、韓少功的“汨羅八景”、王躍文的“漫水村”等十地作為我們的采訪報道對象。

這樣,我們只能很遺憾地“錯過”了其他一批優秀的鄉土文學作家——孫犁、趙樹理、柳青、丁玲、莫應豐、陳忠實、阿來、遲子建、劉震云……

(二)

這個系列報道,從采訪、寫作、拍攝到剪輯、刊播、推廣,我們始終抱著臨深履薄的莊敬之心。千里輾轉舟車勞頓、深夜青燈下的琢磨苦吟等等自不必多提,那是媒體人的本分與日常,熬人的是壓在心頭的那份沉重。

我們生怕辜負了這些我們尊敬心儀的作家。我們的報道,理應體現出對作家與其作品較準確與深入的理解,理應透露出作家的思想、情感與其文字的精妙,理應較清晰地呈現作家與故土的那份相互呼應、相互成就、“雙向奔赴”的脈絡和歷程,理應較豐滿地展示這些文學原鄉的自然風光、風土人情與今昔巨變。

我們生怕辜負了尊敬的讀者、網友們,在這個信息爆炸、人人對每天的海量信息目不暇接的時代,我們推出這樣大篇幅、長時段的報道,勞煩大家耗費寶貴的時間,理應提供較豐實、豐富、豐厚的內容。好比我們架起大勢子請客,不能只囫圇端出幾瓶淡酒、幾個薄菜了事。我們希望端出的是真正活色生香的大餐。

我們也生怕辜負了策劃推出這組報道的初衷。我們的初衷是什么呢?正如前面所說,就是期望通過我們的行進式采訪、沉浸式體驗,通過這一個立體組合式融媒體系列報道,透過這10個代表性村莊的歷史性變遷,特別是近十余年來的變化,構筑起一幅波瀾壯闊、致敬時代的新“山鄉巨變”圖景。因此,我們的報道理當有較為宏闊的視野、結構和歷史縱深,理當有盡可能豐富鮮活的場景、細節、人物。

當然,除此之外,我們也還有其他的期待。

(三)

我們的采訪團隊都是懷著一種文學朝圣者般的心情走進作家們的故鄉的。

在魯迅外婆家,聽導游介紹少年魯迅在家道中落時忍辱負重扛起家庭的重擔,生活坎坷卻心中貯滿了對故土對國家博大深沉的愛戀;在路遙紀念館和路遙文苑,觀看路遙生平和他艱辛的文學路程;在賈家莊和紅旗渠,聽那一代人舍生忘死戰天斗地的故事;在汨羅八景聽鄉親們講“韓爹”造福鄉鄰的過往;在漫水聽王躍文講述先輩們平凡而英勇的事跡……我們一次次心潮起伏,我們中的80后、90后記者更是一個個淚水盈睫。

我們知道,這些中國鄉土文學的代表性作家的文字,浸潤了一代代讀者的心靈,他們筆下的文學原鄉,構筑了千千萬萬讀者共同的鄉愁。

感謝這次報道,讓我們重溫經典。我們重拾了那種感覺:經典文學作品的閱讀,是一件多么美好而幸福的事情啊!

在庸庸碌碌的風塵奔波里,在每天從早到晚顯爍的手機屏幕里,在廢寢忘食的碎片化閱讀習慣里,我們中的許多人漸漸遠離了那種感覺。日深月久,我們成了在泡沫化的信息大海里載沉載浮的“軀殼”——似乎忘了:生命需要一種“質感”,心靈需要一種自我觀照,頭腦需要一方自由的天空,精神需要一片寧靜的棲園,生活真的需要一點“詩和遠方”。

讓我們感到欣慰的是,我們的報道喚起了許多人對文學的熱愛。在全網到目前為止5億多次的點擊里,在無數熱情洋溢的回帖里,我們聽到了那種因文學而激動的青春的心跳。

是啊!優秀的作家們,用他們美妙的文字,構筑了一個多么廣大豐茂的世界!我們應當走進這個自由的王國,去暢想、去神游。我們期望,通過“文學里的村莊”之旅,能夠喚醒廣大讀者特別是青年讀者的文學夢,更多的人能夠重溫經典,走近文學,走近作家,走近那些有趣的、杰出的、偉大的靈魂。我們也期望,我們的報道能夠吸引更多的人去往這些文學的原鄉,去感受,去體驗。

(四)

這是一個令我們心潮澎湃的夏秋。

三個月時間里,我們團隊的一個個報道小組,橫跨大半個中國,日夜兼程,奔赴在趕往“文學村莊”的路上。在村里,我們也是馬不停蹄,夙興夜寐。

熱切的期待,喜出望外的驚奇,巨大而持久的感動,一直鼓蕩在我們胸中。

偉大的脫貧攻堅戰、鄉村振興戰略,徹底改寫了中國農民的命運和中國鄉村的面貌,使每一個走進今日鄉村的城里人都會感到欣喜和鼓舞。而這些“文學里的村莊”的時代巨變,尤其令我們感動。因為,文學經典對過去的書寫,使得這些村莊的變化,有了一種特別的歷史“景深”。仿佛交響曲《紅旗頌》中那段如泣如訴、低回婉轉的旋律——那是對民族深重苦難、先烈們奮斗犧牲的深情追溯。

“魯鎮”上空“灰白色的沉重的晚云”,《故鄉》里讓“我”覺得十分悲涼的“沒有一些活氣”的蕭索,祥林嫂、閏土們悲苦的命運;《邊城》平靜歲月里那一縷隱忍的張皇、惆悵與哀傷;賈家莊鹽堿地里的恓惶,干旱林州的困苦,清風街的落寞,“雙水村”孫少安、孫少平們的苦難,以及他們的奮斗與熱望……這些,都是讓萬千讀者難以釋懷的牽念。

而今天,出現在我們面前的是苦難早已遠離、在新的時代煥然一新的現代化村莊:山清水秀的優美環境,村民平靜、富足、紅火的生活,一處處充滿創意的文旅景點以及熱火朝天的項目建設……映襯著長長的歷史景深,愈加顯得熠熠生輝,更讓人對這些村莊更美好的未來生出無限的遐想。

在這些村莊,我們也切身感受到了文學的力量。也許在一定的時間里,作家們非凡的文字,只是埋在一方土地下的潛流,而新時代的浩蕩東風,使得這潛藏的文學力量噴發出了轟然的時代回響。

作家們用他們的文學經典點亮了自己的家鄉——他們的名字、創作經歷和故事,以及他們的作品,成了當地最大最亮的文旅IP——

紹興游,因魯迅和他的文學作品而有了濃郁的令人回味無窮的“文學的味道”;湘西那方美麗的山水,因為沈從文和他的《邊城》,而流淌著特別的詩意;諾獎作家莫言,催生出高密“東北鄉”以及高密城鄉品類豐富的紅紅火火的紅高粱產業;賈平凹一部《秦腔》,“唱”活了一個沉寂的小鎮——棣花古鎮,成了4A級景區;路遙《平凡的世界》,使延川、清澗兩個不同地市的兩處村莊,成為文學愛好者“朝圣”的殿堂;憑一部電影和一支配曲《人說山西好風光》,馬烽和他的賈家莊成為今日一方文學藝術的重鎮;李佩甫的一部電視連續劇,吸引著無數的人們趕赴太行山下,去瞻仰那個民族精神的高地;周立波的美麗文字,浸潤著他故鄉的土地,使之成了今日游人爭相前往的“山鄉巨變第一村”和“當代文學之鄉”;韓少功一部散文名著和他的躬身實踐,使汨羅群山深處的窮鄉僻壤成了現代化的世外桃源;王躍文的一部中篇小說、一部長篇小說,為他故鄉的村莊平添歷史的厚重和盎然的文氣。

我們期望著,我們的這組報道能夠給更多的村莊以啟示:在新時代的鄉村振興中,如何借助文學和文化的力量,以文興旅,以文興村。

走出了著名作家的村莊是有幸的,沒有出產作家的村莊也無需“望鄰興嘆”。鄉土中國五千年歷史,給每寸土地都流衍下了綿長的文脈,善于和巧于挖掘,都可以找到文化的寶藏。我們相信,在習近平文化思想指引下,新時代的中國鄉村一定會有越來越多的文化的創意、越來越濃的文化的味道。

(五)

“望得見山,看得到水,記得住鄉愁。”

“鄉愁”,是中華文明的密碼,是中國人心中隱秘的精神圖騰。中國飛速發展的城市化進程,極大地改變了城鄉人口結構。但不管怎么變化,我們精神的根還扎在土地深處。且不論從實際方面看,沒有農村的現代化就沒有整個中國的現代化;單就精神層面而言,全體中國人都離不開鄉村,離不開那縷鄉愁。

記錄和書寫今天時代的鄉愁,依然是文學的使命。

行走在“文學里的村莊”,我們常常在沉思一個問題:今天,已基本步入現代化的農村,那里的鄉愁,其內涵和形式有了怎樣的流變?我們的文學該怎樣書寫鄉村,書寫鄉愁?

中國鄉土文學的經典之作,大多產生于傳統農耕時代,或者,主要以傳統農耕生活為小說故事主要發生場域。他們的作者,無一例外都是從鄉土走出的作家,與故土有著深切的血肉聯系——因此才說,故鄉是作家的心靈出發地,是作家的文學出發地。今天,鄉村的生產方式變了、生活形態變了,新一代作家的人生軌跡也變了。那么,對于新時代的鄉土文學我們該有怎樣的寄望?作家該以怎樣的姿態進入鄉村,書寫鄉愁?還會出現描寫現代鄉村的文學經典嗎?

優秀的文學作品一定有對時代大勢的深刻洞見,對人物命運的深切關懷,以及直面生活矛盾沖突、人物內心矛盾沖突的勇氣。今天的村莊,最熱切的呼喚是什么?是人的回歸、人才的回歸、“熱鬧”生活的回歸,是文化的興盛和傳統鄉村生活的復興。曾經有一段時間,城市化工業化的大潮把許許多多的村莊沖刷得人走地空,像裸露的河床。而在這些“文學里的村莊”,我們看到了鄉土文化復興的蓬勃之勢,看到了伴隨現代化物質文明而來的鄉村文化繁榮的嶄新氣象和希望。

今年是魯迅《吶喊》出版百年,中國現當代鄉土文學也正好走過百年歷史。在新的百年,“文學里的村莊”該怎樣書寫續篇,就像我們采訪的那些作家和作品一樣,給人以溫暖、啟迪、信心和力量,給轟轟烈烈的鄉村振興以澎湃的助力?

Copyright © 2017 m.haoxunlei.com 湖南政研網 湘ICP備18001534號 版權所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務中心 技術支撐:紅網