“真境逼而神境出”

——曾曉滸的山水畫

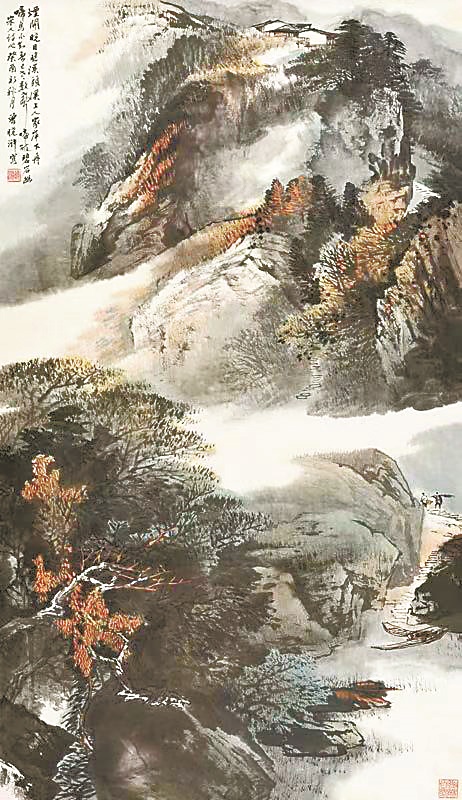

《江秋霽圖》。

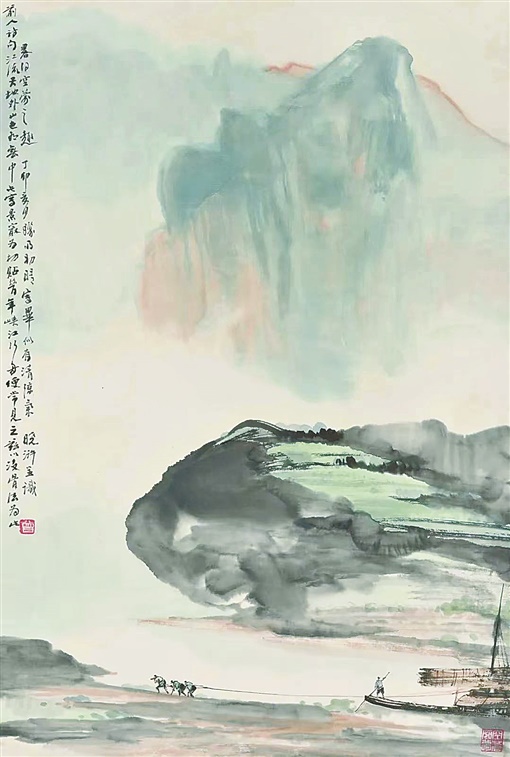

《溪上人家岸下舟》。

《曾曉滸》畫冊,湖南美術出版社出版。

《峽江行舟》。

編者按

曾曉滸(1938—2015)是湖南美術界極具代表性的山水畫大家和美術教育家。近期,湖南美術出版社出版的《曾曉滸》畫冊收入了他逾900件作品,涵蓋了山水畫、花鳥畫、人物畫、書法和篆刻,結集為三冊,并附有詳細的藝術年表和影像文獻。本文為畫冊序言,本報有刪節。

王魯湘

曾曉滸(1938—2015),四川成都人,因父親與張大千交厚,年幼時常親觀大千先生作畫,培養了對國畫的興趣。1957年考入廣州美術學院國畫系,得到關山月、黎雄才的指導。1961年畢業后一直執教于湖南師范大學藝術系。在湘生活、教學、創作凡54年,筆耕不輟,教學相長,成就了其融貫南北畫風、吸收西畫光色、表現湖南地域風貌的山水畫面貌,是20世紀中國美術界具有代表性的山水畫大家;同時也是湖南杰出的美術教育家,培養了一大批優秀的美術教師和畫家。

曾曉滸的情況同八百多年前的岳麓書院山長張栻一樣,是典型的蜀才湘用,一生事業成就于湖南岳麓山下,足跡遍三湘,畫圖盡三湘,弟子滿三湘。他還精于書法、篆刻和古詩文,是一位難得的修養全面而深厚的藝術家。

一

從1957年到1961年,曾曉滸在廣州美術學院國畫系受到系統的美術教育,打下了堅實的基礎。這四年,正好是中國美術界發生觀念大變革的關鍵年代。一方面,民族主義的興起使美術界尤其是高等美術教育恢復了對中國畫的文化自信,美院重啟中國畫專業的招生和教學;另一方面,中國畫必須通過變革求新來適應新時代的要求,其中,山水畫需要畫家到大自然和生產建設現場去寫生來反映真山真水真生活的新觀念業已成為新老畫家的共識。“長安畫派”“新金陵畫派”“新嶺南畫派”等基于中國山水畫的觀念革新和寫生實踐而形成的地域性畫派相繼出現,中國山水畫迎來了一個發展大機遇。

曾曉滸的山水畫觀念就形成于這樣一個時代背景之下,他提出的“真山真水真筆墨”的山水畫美學的崇“真”精神和寫生創作方法,就是在這樣一種時代精神的熏陶下形成的。

曾曉滸就讀的廣州美院,是嶺南畫派的大本營。他的老師有關山月和黎雄才兩位“新嶺南畫派”的山水畫領軍人物,他的觀念和技法便不可能不受到他們的深刻影響。事實上,曾曉滸的山水畫從廣義上說,可以歸入“嶺南畫派”。

嶺南地處熱帶和亞熱帶,陽光強烈,色彩豐富,民間藝術崇尚顏色飽和熱烈,加之最早受到港澳地區傳入的歐洲藝術的影響,追求寫實風格,所以,嶺南藝術熱烈飽和的色彩傾向和求真寫實的藝術追求,就成了曾曉滸山水畫的藝術特色之一。

同樣是好用色彩,張大千及其弟子何海霞的用色是源于東方傳統的主觀用色、裝飾用色、類型用色;而嶺南畫派畫家的用色,則更多受到西方乃至日本的影響,其用色的觀念偏于客觀性、感受性,而且自覺運用色彩學的科學知識,在色彩使用中加入了光與影、明與暗、冷與暖等西畫的表現手法。

很顯然,曾曉滸山水畫中用色的明麗,尤其是在山崖與樹木表現上運用強烈光影的手法,同嶺南畫派是相通的。不僅相通,而且是“青出于藍而勝于藍”。

看曾曉滸的大幅山水畫,往往有一種驚心動魄的感覺。這種感覺除了來自其層巒疊嶂“闊遠涵深遠”構圖的氣勢,還與其作品光影明滅的色彩效果密切相關。有了這種色彩表達上的強烈對比,即王維所說的“陰晴眾壑殊”,杜甫所說的“陰陽割昏曉”,才有了畫面上直觀的視像表達。《百丈峽道中所見》和《幽谷奇觀》,就是這樣驚心動魄的作品。

得益于長期在湘西澗深谷幽峰聳林密的環境中觀察自然,曾曉滸對幽谷中的光影明滅別有會心,他創造性地發明了一套藝術語言來表現他的觀察。他往往會在峰頭用淡墨潑繪勾皴出有陰陽向背的體面,好似強烈的陽光剛剛照射到上面,蒸騰起云氣,彌漫出光霧,山頭既虛且亮。而在山頭下的深澗里,林木森森,闊葉林和針葉林用濃墨重色寫出,自然與山頭的陽光燦爛形成對比,顯得陰涼濕潤。曾曉滸會在這樣的深澗里以色當墨,或用青綠,或用朱砂,或用鉻黃,總之,會用明度很高的純色點畫一株或兩株明亮的喬木,照亮幽暗的澗底。這也是他對色彩的創造性使用。

用覆蓋性強的石色(如石青、石綠、赭石、朱砂)在濃墨潑繪的墨團上勾點樹木,是張大千從古代青綠山水的畫法中創造性發展出來的新技法,這一技法又被何海霞發揚光大,形成何氏金碧山水的獨門語言。曾曉滸則大膽地將之借用到水墨大寫意山水畫中,與潑墨相呼應,極大地豐富了水墨山水的語言表現力,也形成了曾氏山水畫的個性魅力。

二

曾曉滸對色彩的偏好,不僅是因為色彩表現了一個色相豐富的大千世界,還在于色彩可以表現意境,為營造畫面的詩意氛圍服務。曾曉滸并不是一個客觀使用色彩的畫家,他其實有強烈的主觀色彩偏好。在眾多色彩中,他偏好翠綠色系和赭黃色系。他有許多題跋直接寫上“翠”與“綠”字,如“幽谷流翠圖”“夢到山鄉綠雨時”“濃翠參差凈無塵”“山色朝晴翠染衣”“綠漲山原”“翠谷清風”“沐后秋山浮翠光”“晴空積翠”“入山銷夏訪翠微”“林麓散翠煙”“春云積翠波光靜”“家居翠微一徑幽”“云溪擁翠”等等。毫無疑問,作為一個山水畫家,曾曉滸一定是青山綠水的迷戀者,綠代表生命,象征和平,而湖南雨水充沛,山深林密,其色相綠而至于翠,必定對曾曉滸的視覺產生了強烈而持久的沖擊。“翠微”本身就是湖南山水給中原人留下的視覺印象,曾曉滸用色階豐富的翠綠色系來作為描繪其第二故鄉湖南的主調,內心一定充滿了對生命與安寧的衷心祝福。

翠綠色系是對盎然春意的美好祝福,赭黃色系則是對金秋的生命禮贊。曾曉滸對秋景情有獨鐘。他畫過很多秋景名作,如《斜陽明芳樹煙村歸牧樵》《蕭蕭木葉秋正濃》《幻化云峰起遐思》《峨眉山景》《蒼然暮韻憶舊游》《溪云煙樹醉看秋》《煙光藏落景山骨露清秋》《曳杖溪橋外共看落霞光》《春山不媚是清秋》《巫峽清秋》《溪山秋深》《溪上人家岸下舟》《夢回驅健蹄又踏蜀山秋》《江岸秋艷圖》《龍泉秋光里》《明霞映秋樹》《清秋走馬出臥龍》《江秋霽圖》等等。中國文化人對秋天特別敏感,詩詞歌賦及繪畫作品描寫秋景的特別多。我曾經對中國古代詩詞的季節題材作過粗略統計,發現描寫秋天的篇什遠多于其他季節,而在描寫秋天的詩歌和文賦中,又以悲秋和傷秋的主題居多。顯然,秋天的成熟、秋天的燦爛、秋天的熱烈和秋天的蕭瑟,能夠激發文人墨客太多的生命感悟。但在曾曉滸筆下,秋景則有著完全不同于古代文人的情調。他會用大潑墨和大塊面山石留白的黑白對比來表現秋景的明凈,運用西畫的色調概念,將赭黃色作為基調,與淡墨渾融,渲染草坡和山石,再用朱磦、朱砂點染秋樹霜葉,并襯之以濃墨,使紅色更為醒目。為了避免秋景的蕭瑟,他還會用花青甚至帶紫色的群青來大片渲染遠峰青影和山谷嵐氣,暖色調的熱烈和冷色調的清涼,恰到好處地表現出秋天的兩面情調。

當然,這種對比色的大膽使用,可能會帶來火燥之氣,顯得艷俗。曾曉滸往往會在最后借用罩染法把紅黃色作降調處理,消退火氣。自從唐代王維提出“水墨為上”的主張,文人繪畫離丹青愈來愈遠,以至于提出了“水墨勝處色無功”的口號。嶺南畫派諸子大膽使用濃艷熱烈的色彩并以色彩作為渲染氣氛的重要手段,盡管在格調和品位上還有待提升,但確實是對文人水墨畫清冷孤傲的基調作出的一個大的調整,有其時代的必然性和地域的合理性。曾曉滸從嶺南到湖南,一嶺之隔,南北山川風物大異。按照中國哲學“天人合一”的觀點,曾曉滸必然要調整自我,以便與湖南水土相合。

三

從四川到廣東再到湖南,曾曉滸經歷的不僅僅是地域山川面貌與氣候的變化,也是巴蜀、南粵和南楚歷史文化與風土民情的不同。

雖然湖南山川之勝早已見于楚辭,自五代起就有董源《瀟湘圖》開山水畫一代新風,又有“瀟湘八景”作為詩畫主題被歷代文人反復吟詠與圖繪,更有米氏云山作為湖南山水的水墨圖式聞名天下,但湖南本土卻一直沒有出過大的山水畫家,美術史上也少見有畫家親歷三湘大地,畫出洞庭、南岳、九嶷、蒼梧、武陵的真景實境。那些以瀟湘為題的畫作,都是以古人詩句為想象的虛構之作。雖然民國出了個大畫家齊白石,但他為數不多的山水畫亦多是異鄉風景,《借山圖》四十多景,也只有洞庭君山算是湖湘山水。

所以,曾曉滸1961年從廣州美院畢業來到湖南師范學院任教時,他所面臨的湖南本土山水畫資源,基本上是空白。

可以這么說,曾曉滸是美術史上第一個寄寓湖南五十多年,以一生的努力,開拓、發掘、創造湖南山水畫資源并創作海量作品,形成瀟湘山水畫派的畫家,其藝術成就之大,堪稱一代宗師。如果要論對湖南山水畫的貢獻誰最多,要比湖南畫家在全國山水畫界的影響誰最大,要問誰在湖南培養的山水畫家最多,要說全國山水畫家中誰的畫最得瀟湘山水之神韻,除了蜀人曾曉滸還有誰?

半個多世紀,一個四川人,走遍三湘四水,真的是“莫道君行早,踏遍青山人未老,風景這邊獨好”。在《沅水泛舟圖》這幅畫上,曾曉滸題道:“昔泛舟沅水上,漂泊近十日,所過山村野浦多有蒼莽混(渾)樸之景。秋陽夕照,雨余青山,更見清曠,非城市中人可想見也。”這完全是一篇沈從文式的沅水游記。又如《南山秋晴》題跋:“浮云帶雨蔽太虛,倏然迷蒙失前峰。山中自有超群客,佇立溪頭聽天風。甲戌之秋遷新居于麓山北首,日觀山色變化,大有脫塵出世之快。”這種“此心安處即吾鄉”的歸宿感,表明曾曉滸完全把自己融入了湖南。湖南的山水也幸虧有了他這么一位“超群客”,那些“倏然迷蒙”于云雨中的“前峰”,才豁然出現在他的筆下,山色變化,超塵出俗。

曾曉滸畫出了湖南山水的野和莽,也畫出了湖南山水的清和幽。在他筆下,湖南山水顯現出不同于江南山水、關隴山水、巴蜀山水、皖贛山水、云貴山水的地域性格,這一性格就是“野、莽、清、幽”。值得特別指出的是,曾曉滸對湖南山水并不作簡單的符號化解讀與表達。比如說,許多湘籍畫家熱衷于描繪的“洞庭秋月”“岳陽樓”“愛晚亭”“橘子洲”“祝融峰”“韶山”就很少出現在他的山水畫中。但是,他畫出了大湘西的蒼茫野性,畫出了湘東山中小鎮的煙開曉日,畫出了湘南溪上人家的溪扉鄉語,畫出了那些在崎嶇山路上匆匆行走的商旅,畫出了那些從溪云煙樹中走來的樵夫和牧童,畫出了那些在湘資沅澧的支流小溪上放筏泊舟的忙碌身影。收集曾曉滸的題畫詩句,或許可以看出他對湖南山水意境的領會與表達:“朝行溪路沐清輝”“路轉幽回景更奇”“蒼山浴日夢初醒”“山色朝晴翠染衣”“穿云擘石道又通”“亂泉泄玉秋光里”“幻化云峰起遐思”“行盡崎嶇見熹微”。從這些優美的題畫詩句中,我們分明看到了一個行盡湖南山水的畫家的身影。他朝行暮歸,在夢幻般的幽微奇景中,穿云擊石,行盡崎嶇,遐思湖南山水畫熹微的晨光。

相信在長沙火車站看過那幅高9米、長18米的“中國最大的山水畫”的人,一定會為這幅名為《醴蘭沅芷·岳色湘聲》的巨制所震撼。這是曾曉滸帶著六位門生,走遍三湘四水,集湖南山水名勝之最于一圖,奉獻給南來北往途經長沙的旅客的一份見面禮。在創作這幅作品的時候,他事實上已經是舉省公認的湖湘山水的代言人了。

“動觀行云流水,靜聽幽壑松聲。”曾曉滸用他創造的湖湘山水真境,把我們帶進了“真力彌滿,萬象在旁”的山水藝術神境。

Copyright © 2017 m.haoxunlei.com 湖南政研網 湘ICP備18001534號 版權所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務中心 技術支撐:紅網