振南書院。張恩勇 攝

古樹老宅生新韻。方雪梅 攝

瑯瑯書聲依舊在。張恩勇 攝

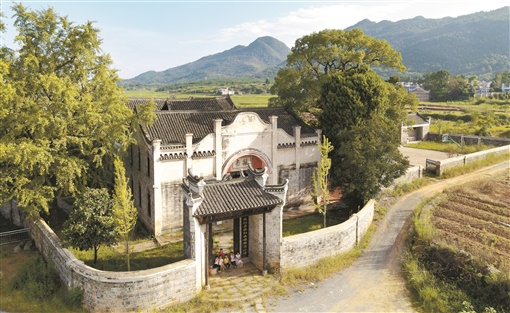

中西建筑風(fēng)格糅合的大門。方雪梅 攝

簡介

振南書院位于郴州桂陽縣歐陽海鎮(zhèn)振南村,始建于1931年,占地1300余平方米,由當(dāng)?shù)氐凝埵霞易寮案浇?個自然村的村民自發(fā)捐建。2018年修繕后的書院保持著濃濃的民國時期建筑特色,主體建筑呈長方形,正南面墻體呈“山”字形,上下為二層磚木結(jié)構(gòu),共有8間教室,設(shè)學(xué)前班和小學(xué)一、二年級,可容納學(xué)生300余人。

方雪梅

一

雨后的桂陽鄉(xiāng)下,是一幀洗不脫色的水墨畫,綠意蓬勃,清新遠(yuǎn)闊。莊稼、田埂、草木、山塘、房舍間,彌漫著一種讓人感動的靜氣。

遠(yuǎn)景中,幾堆黛青的顏色,背馱蜿蜒曲折的線條,勾畫出坡峰起伏的身形,一浪綿長的山脈,就匍匐在蒼灰的天幕下了。近景呢,一坦平陽上,鋪著茵綠的苞谷林和望不到邊的煙葉田。苞谷結(jié)得密,高高低低趴在桿葉間,嫩須探頭,像掛面一般。煙葉田陣仗很大,長勢也猛,撐著無數(shù)片油綠的大手掌,隨風(fēng)輕晃,似在召喚某人的小名。

與遠(yuǎn)景的霧遮煙鎖,近景的纖毫畢現(xiàn)不同,中景像田園詩的詩眼,讓我們目光的焦點,落在一棵大樹和一座老宅院上。樹與院俱老,都站在村道左側(cè)。走近看,葉密枝繁的大樹,是一棵老銀杏,它虬枝沖天,樹冠橫生在方磚青瓦、檐角高翹的老宅院上空。因這古樹老宅的存在,眼前清靜的鄉(xiāng)村畫面,陡然有了大氣韻。當(dāng)?shù)厝私榻B說,這座老宅,就是振南書院。

二

較之我走訪過的眾多古老書院,建于民國年間(1931年)的振南書院,壽不滿百,名不震耳,在悠長的中國書院史上,只算籍籍無名的“晚生”,但對郴州市桂陽縣振南村這片土地,卻有著非同尋常的意義:那個年代,在被舊俗舊思維捆結(jié)的窮鄉(xiāng)僻壤,一個鄉(xiāng)賢,能發(fā)起周邊各村捐款,為鄉(xiāng)里后輩開蒙求學(xué),建立起這十里八鄉(xiāng)的第一所學(xué)堂,此舉算得上是這個中國鄉(xiāng)村的文化覺醒和開步前行中邁出的一小步,步幅雖細(xì)碎,卻堪比閃電響雷。

發(fā)起捐款的鄉(xiāng)賢名叫龍垂明,是附近周塘龍姓家族的知名人士。關(guān)于他,沒有見到更多的介紹文字,但我想,其人必是遠(yuǎn)見在懷,試圖將鄉(xiāng)人從“往來皆白丁”的暗區(qū)牽引到心目清明的光亮處;也必定從書院的桌面,得到了人生的助力與提點,從書院的卷帙中,得到過理與道、哲與思的燭照,故而心田催生了一粒壯大杏壇的種子,欲為龍姓子孫造福,又福澤四鄉(xiāng)。

92年后的這個夏天,我們穿過槽門,進(jìn)入書院內(nèi)庭。眼前一幢厚實的青磚大宅,顯然經(jīng)過了修繕,地面鋪著平整的方磚,青磚墻水泥填縫處,泛著新白。書院的主體建筑為磚木結(jié)構(gòu),分為上廳、中廳、下廳三部分。中廳為四柱頂梁采光擋雨涼亭結(jié)構(gòu),上廳中空,有八卦穹頂造型,上廳兩邊底層為教室。據(jù)說,書院初建時,占地4000多平方米,可容二三百學(xué)子就讀;此處先為小學(xué)堂,后為初中,連續(xù)辦學(xué)72載,育人無數(shù)。后因庭老房危,停辦數(shù)載;2018年,修葺后復(fù)學(xué)。修復(fù)后的振南書院,修舊如舊,依然是老青磚,小青瓦,高飛檐,典型的江南民居;樓上樓下所有門窗皆拱圓,又有幾分西洋風(fēng)氣。從這種中西建筑風(fēng)格的糅合中,可見振南書院一開端,就有寬敞視野。

此時,濕潤的陣風(fēng),拂動著院子里的古桕樹和古醋栗樹,葉喧之聲,與一陣孩童的讀書聲,匯于一曲。這讓我心頭一喜,振南書院經(jīng)過了近百年風(fēng)雨滄桑,仍然將讀書聲帶到了今天,這是個奇跡。

循著讀書聲,走到一樓的教室前,探頭一看,里面坐了十來個孩子,正在一個年輕女老師的引導(dǎo)下讀課本。稚嫩的讀書聲,在寬敞的室內(nèi)瑯瑯而起。

在書院的中廳,我見到了現(xiàn)任校長顏海民。這個古古墩墩的中年漢子,面相憨厚,有種五大三粗的“武人”氣,卻偏偏從了文。他在桂陽土生土長,讀過郴州師專,1998年成為杏壇中人。2018年初秋,一紙調(diào)令,將他派到這所鄉(xiāng)下小學(xué)當(dāng)校長,至今快6年了。他介紹說,振南書院現(xiàn)在有33個學(xué)生,大多是留守兒童,分成兩個年級,一年級17人,二年級16個人。連同他在內(nèi),學(xué)校只有一男兩女共三個老師,開了語文、數(shù)學(xué)、美術(shù)、體育等多門課,三個老師,分擔(dān)了全部。每天傍晚,每個節(jié)假日,當(dāng)兩個女老師和孩子們離校回家后,顏海民獨(dú)自留下,在寂靜的鄉(xiāng)野與夏夜的蛙聲、秋日的蟲鳴為伴,護(hù)校守校,也堅守著一個鄉(xiāng)村教師樸素的本分。他說,我是男人,晚上和節(jié)假日守校,方便些。

雖與顏海民只一面之緣,我卻在他篤實忠厚的笑容里,“遇見”了一大群先生,他們從先秦的山房,漢唐的精舍,宋元明清的書院,民國的講堂里魚貫而來,無論私學(xué)、官學(xué),風(fēng)起風(fēng)息,他們的肩上都挑著同樣的一副擔(dān)子,即“課徒授業(yè),涵養(yǎng)文化血脈”。這種擔(dān)當(dāng),總會越過時光之水,穿過更迭的歷史章節(jié),升上天空。

站在一樓教室的青磚墻壁邊,我正思緒飄散,22歲的蘭志怡迎面而來。她戴著一副眼鏡,文靜且有幾分靦腆。從湖南第一師范畢業(yè)后,她回到家鄉(xiāng)桂陽當(dāng)老師,一入職便被分配到這所遠(yuǎn)離縣城的鄉(xiāng)村小學(xué)。在這個袖珍的村小,迎接她的是振南書院的老宅老樹,縈回的鄉(xiāng)野氣,和班上十多個“小不點”。她教語文和美術(shù),很快成了孩子們心里的大姐姐。每天一出書院槽門,抬頭是曠野,低頭見莊稼。

問她當(dāng)鄉(xiāng)村教師苦不苦?她抿嘴一笑:總該有人來教鄉(xiāng)下的孩子吧?再說,現(xiàn)在條件比從前好多了,你看這里有了多媒體教學(xué),還有免費(fèi)校車接送師生,連家住15公里遠(yuǎn)的孩子都可以每天來上學(xué)了……所以談不上有多苦。另外,這個書院寧靜,日子簡單,讓人心安。鄉(xiāng)下的孩子樸素天真,尤其可愛,讓他們有接受教育的機(jī)會,我覺得這是自己和當(dāng)年振南書院的教書先生們來到此地的最大意義……

這位女教師青春的臉,在古舊的大宅院,似一道穿過亮瓦投射下來的光。我分明在光亮中,看到振南書院的講堂、門廳里,仍有先賢的氣度在交疊;感受到這所老宅,在時光的沖刷后,教書育人的宗澤,依然明晰清朗,本色喜人。

三

中國書院,歷來是文化根蔸發(fā)育的膏腴之地,孕生、接引、承遞著弘道、授業(yè)、育人的書院精神。自唐代發(fā)軔,宋代勃興,至明清,書院便似春雨催芽,遍及城野。

“天下書院楚為盛”,湖湘大地,唐代有光石山書院、杜陵書院、南岳書院,天寧書院,開啟湖湘書院文化的大幕;宋朝有岳麓書院、城南書院等70多所書院;元代興建書院22所,興復(fù)唐宋舊書院19所,石鼓書院、濂溪書院等如日中天;至清代,湖南全境書院多達(dá)500多所。道光以后,城市建書院之風(fēng)日烈,并吹至三湘四水,各鄉(xiāng)村皆廣辟書院,講詩書,課生徒,振文風(fēng),育精英。學(xué)子們從四鄉(xiāng)而來,在幽靜的庭院,踏著滿徑日光月華,走向儒釋道經(jīng)籍,走向宋明理學(xué),走向經(jīng)世之道……在這一隅,朱熹、張栻、王陽明等無數(shù)前哲的遺澤,造就了一代又一代賢達(dá)與大才。書院,傳承學(xué)統(tǒng),研習(xí)學(xué)術(shù),培養(yǎng)人才,倡行教化的使命,讓中國文化得以壯行。

桂陽作為歷史久遠(yuǎn)的古郡,其興教傳統(tǒng),也風(fēng)行了2000多年,施惠無數(shù)的學(xué)子。有文字記載,東漢建武二年(26年),桂陽太守衛(wèi)颯始興教育,倡導(dǎo)“修庠序之教”,郡守欒巴則“興列學(xué)校”。東晉建武元年(317年),縣學(xué)出現(xiàn)在桂陽地面。在此后,監(jiān)學(xué)、府學(xué)、州學(xué)、軍學(xué)蔚然風(fēng)行。宋人胡寅為桂陽作《桂陽監(jiān)學(xué)記》言:“蓋三代之于人才,自幼即加教育,畏顧德行,熏陶漸漬……”言幼教與德行之重要。南宋理學(xué)家張栻,著有《桂陽軍學(xué)記》,闡述其辦學(xué)思路,并提出“故為學(xué)者,當(dāng)以立志為先,不為異端術(shù),不為文采眩,不為利祿汩,而后庶幾可為言讀書矣”,認(rèn)為學(xué)習(xí)者當(dāng)以“明人倫”為重,有“德”才是首要的。這種興學(xué)擇生觀,也正是桂陽歷代書院興辦的礎(chǔ)石。

而為桂陽眾多書院“壘墻”者,多為名儒賢宦、鄉(xiāng)紳旺族。子龍書院、蒙泉書院、石林書院、鹿峰書院、鑒湖書院、龍?zhí)稌骸鼈兊谋澈螅局痍柺赜钤瓷疲荽麂洠菖型跹咏埽莼氯逭拢约袄Q齡、湯雨森、陳士杰等賢達(dá)的名字。與振南書院背后的鄉(xiāng)賢龍垂明一樣,他們的心血,使桂陽成了人文毓秀之地。他們的心魂,也一定會在書院史上縈繞。

書院,歷來是關(guān)乎國運(yùn)的重器,像大江東去,接納每一條支流,每一串水滴,華夏文脈方得以一路奔騰……大大小小不計其數(shù)的書院,就是一個個鮮活的細(xì)胞,讓中國的文化肌體,豐盛壯碩。

然歲月流風(fēng),如今教育勃興,現(xiàn)代化校園林立,大多數(shù)舊書院,或人去樓閑,或成為展示歷史陳蹤的堂館,成為游客的打卡處……而小小的振南書院,像歷史擱置在湘南的路標(biāo),與千年學(xué)府岳麓書院一道,至今仍頑強(qiáng)地耕耘著滿耳讀書聲。它靜靜地隱立于綠天綠地中,以自己的存在,告訴世人,中國的鄉(xiāng)間,除了春耕秋作,興旺六畜,綿延姓氏,還曾養(yǎng)大了一線蒼綠的文脈,映照了千年的文化身影。

Copyright © 2017 m.haoxunlei.com 湖南政研網(wǎng) 湘ICP備18001534號 版權(quán)所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務(wù)中心 技術(shù)支撐:紅網(wǎng)