千年書院,其命維新

——岳麓書院教授鄧洪波談書院文化

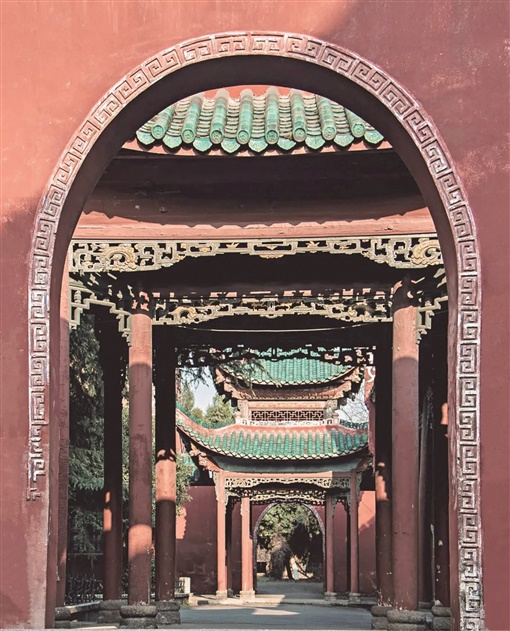

岳麓書院一角。黃沅玲 攝

鄧洪波。受訪者供圖

湘潭昭潭書院,建于清康熙五十九年。一代儒學宗師王闿運曾任山長。(資料圖片)

【人物簡介】

鄧洪波,湖南岳陽人,歷史學博士,湖南大學岳麓書院二級教授,博士生導師,享受國務院政府特殊津貼專家。現任岳麓書院學術委員會副主任、湖南大學古籍整理研究所所長、中國四庫學研究中心主任、中國書院研究中心主任、中國書院學會副會長、湖南省書院研究會副會長、《中國書院》副主編、《中國四庫學》主編。

湖南日報全媒體記者廖慧文楊丹

通訊員顏雨欣

暑期。剛踏入岳麓書院的大門,就匯入熙熙攘攘的游客隊伍中了。游客有各個年齡段的,引人注目的是孩子們的研學團隊,他們眼睛里閃著新奇而渴慕的光。

離開書院中軸線,穿過一小片綠地,靜了。跟隨湖南大學岳麓書院教授鄧洪波跨進勝利齋。這是一棟始建于1946年、紀念抗戰勝利的建筑,由著名建筑學家柳士英親自主持設計。院子中庭的桂花樹亭亭如蓋,柚子樹和梨樹已結出了青的果。

鄧洪波被人喚作“鄧書院”。自20世紀80年代中期始,他一直在湖南大學岳麓書院潛心研究書院文化。他主持的國家社科基金重大項目“中國書院文獻整理與研究”,已經以優秀結項,其階段性成果《中國書院文獻研究》《近百年書院研究論著目錄》《中國書院文獻叢刊》(全三輯,300冊)、《中國書院文化建設叢書》(全五輯,分歷史、建筑、精神、教育、經費五冊)已經出版,推進了中國書院學的發展,受到中外學術界的重視與認可,如新華社發的書評點擊量超過120萬。其結項成果《中國書院文獻薈要》明后年將陸續出版。

“書院的發展歷程,是一段有意思更有意義的歷史。知曉千年書院的創辦歷史、倡導的精神、存在的空間、經費等運營模式,可以為老書院的修復和新書院的創建提供歷史借鑒。”這些年來,鄧洪波不僅潛心書齋,也四處踏訪書院、講學、做文化普及、參與老書院活化利用的討論與實踐。

書院對湖湘學派的發展與傳播功不可沒

湘江周刊:我們看到一些說法,“天下書院半湖湘”“天下書院楚為盛”,您覺得是否恰如其分?

鄧洪波:哈,這個說法很有湖南特色,是湖南人的調調。中國最早的書院在湖南,即建于唐代初年的攸縣石山書院。唐代,在48所可以確定院址的書院中,湖南有8所。兩宋時期,創建書院720所,湖南占70所……我們做過統計,無論在哪個時代,湖南的書院數量都是名列前茅的。我在《湖南書院史》中寫道,北宋“天下四大書院”中,湖南占一半——岳麓書院、石鼓書院。而岳麓書院,更號為天下書院之首。從這個角度來說,也算“天下書院半湖湘”吧。

湖南書院出的人才也多。“岳麓諸儒”是宋代湖南書院培養與造就的一個人才群體,為理學的繁榮尤其是對湖湘學派的發展與傳播作出了重大貢獻。他們并非全是湖湘本土人士,如湖湘學派的靈魂人物胡安國胡宏父子、張栻等,原籍或閩或蜀,但他們以湖湘為家,傳道濟民,成就人才,甚或落籍而成了遷湘始祖。近代,魏源、曾國藩、左宗棠、彭玉麟、胡林翼、郭嵩燾等一大批人才,也都是從湖湘書院走出來的。

據不完全統計,全國歷史上有7500余所書院,湖南531所。從數量上說,別說湖南,就是一直充當書院建設的發動機、書院數量一直領跑的江西也不可能有一半。但樹立一個目標,也可以。這是湖南人的特色,有氣勢,霸點蠻。岳麓書院的對聯“惟楚有材,于斯為盛”在掛的時候,湖南人才也不是很興盛的狀況,是吧?

湘江周刊:湖南書院的空間分布有何特征?

鄧洪波:最開始書院是一種個性化的事物,只滿足小批量人的需求。它也有一個從鄉村走向城市,服務于城市的過程。后來,它招生的范圍越大,經費學田也就越充足,越能夠招聘到好的老師。

在公路、鐵路出現之前,最重要的交通線是水路。按照我們的統計數據來看,交通越便利,經濟發展越好,書院就越多。古代湖南的交通是依托湘資沅澧四水,湘江流域的書院是最多的,然后是沅水流域。

書院不會反對科舉,但更重要的目標是“成人”

湘江周刊:岳麓書院里面有個中國書院博物館,重現了古代科舉的場景。古代教育無法回避科舉制度。宋代,科舉制的大力發展增強了儒學在社會下層的影響,促使了中國從“儒教國家”向“儒教社會”轉型。其實書院也是這個轉型中的重要一環。可以這樣說嗎?

鄧洪波:對的。而且現在我們對科舉有很多誤解,給它貼上了一個落后的標簽。

書院和科舉制度是中國進入到隋唐以后的兩個最優美、能夠支撐中國文化教育千年發展的支柱,它們是良制。為什么這樣講呢?科舉是反對講血緣門第的九品中正制的。科舉制度打破了這樣一個桎梏,使得寒門有可能向上流動。所以宋代有首詩說“朝為田舍郎,暮登天子堂”。

我們現在的高考制度的精神延續了科舉制度的精神,那就是在考卷面前人人平等。在科舉成為重要政治制度、絕對權威的時代,所有的教育機構——書院也好,官學也好,說反科舉做得到嗎?做不到。包括朱熹在白鹿洞書院的時候,為了春天的考試,他冬天把學生集中起來補習、訓練。張栻也不反對科舉。他主教岳麓書院時,在《岳麓書院記》中申明的是反對以應付科舉考試為目的而學習。書院往往不會也不能反對科舉,正如現在的教育機構不可能反高考。但它更重要的目標是“成人”,是“為己之學”——學習是為了修養自己的道德和增進學問。

過去我們強調了太多負面,好像一講科舉就是壞的。科舉的本意是為了反對血統論,從本質上它是好的。包括為了保證公正、公平、公開,而有了八股制度。但極端化之后,它形成了一個負面效應。

湘江周刊:“為己之學”的目標,提示著我們書院是讀書人的園地,是萬千學子的精神生活場所。那么,書院的精神是一種什么精神?書院的理想又是什么樣的理想?

鄧洪波:青年毛澤東在《湖南自修大學創立宣言》中最早提到了他所推崇的書院精神:一來,師生的感情甚篤。二來,沒有教授管理,但為精神往來,自由研究。三來,課程簡而研討周,可以優游暇豫,玩索有得。這是書院的長處,也正是學校不好的地方,應該改進,所以他提出要用書院和學堂兩者的長處來創辦自修大學,進行教育改革。1924年,胡適先生在《書院制史略》中指出,書院的精神一是代表時代精神,二是講學與議政,三是自修與研究,而且特別強調書院真正的精神惟自修與研究。其后,無論是在抗戰時期,新儒家在國難中新創辦的書院,還是上世紀80年代文化熱中新書院的創建與古代書院的修復,書院及其精神就不斷走進我們的文化教育生活視野之中,季羨林先生就曾經將書院的精神總結為六條:學術獨立、自動研究、人性修養、學行并重、尊嚴師道、師生情篤。

我們還要特別強調兩點:一是文化的自覺、自信與擔當。我們要有傳斯道以濟斯民的襟懷,以發揚光大民族優秀文化為己任,在新的形勢下,再次踐行宋儒的偉大抱負:為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平。所謂家事國事天下事,事事關心;立德立言立功,樣樣追求。這是書院的情懷,也是書院的追求。

二是保持開放之勢的同時,善待傳統,既吐故納新,又溫故知新。我們應堅持傳統與現代并重,既取歐美西學之長處,又重視中華傳統經典,善用中學之精華。與時俱進,由古開新,此則正是書院弦歌千年的精神所在。如此,始能傳承書院積累、研究、創新與傳播文化的永續活力,建立起新的文化自信,屹立于世界民族文化之林。

書院弦歌不絕的秘訣,在于滿足了不同人群、不同層次的文化需求

湘江周刊:書院興盛千年、弦歌不絕的原因是什么?

鄧洪波:書院是中國讀書人圍繞讀書進行文化積累、研究、創造與傳播的文化教育組織。其持續興盛,原因是多方面的:第一,教育教學是書院的主要功能,但不是其全部;第二,書院亦官亦私,非官非私,它與官學、私學鼎足三立,是一種新的學校制度;第三,書院有著不同的類型與等級,可以滿足不同時期、不同地區、不同層次、不同類型讀書人的各種不同的文化需求;第四,書院有著官辦與民辦兩大系列,官、民兩種力量的共同支撐,書院得以賡續千年。

湘江周刊:在古代,書院是有等級的,承擔的功能也有不同。比如說鄉村書院,會跟宗族跟鄉約等基層公共力量聯系在一起。今天,它們應該如何找到自己的位置?

鄧洪波:是的,書院有不同類型、不同等級。按照教育程度來分的話,類似于有大學、中學、小學,還有像幼兒園的蒙童教育。鄉村書院是啟蒙式的基礎教育,是比較低等級的書院。

到明清時期,很多地方除了城里有一兩所核心書院之外,開辦了大量鄉村書院。它們以地緣或血緣聯系,服務于基層,最主要的任務就是普及文化或者掃盲。它教人怎么樣做人,怎么樣處事。它使得儒家的理念,通過一舉手、一抬足的規矩禮儀,延續下來,它也為更高層次的學術打基礎。

正是書院滿足了不同時期、不同地區、不同人群、不同等級的文化需求,才成就了它的豐富性、多樣性、連續性,讓它發展了千余年。

這也啟發我們,現在對書院的利用也要根據所在地區的情況來設計,滿足一部分人的需求就夠了。鄉村書院的利用可能也是要回歸到基礎教育,回到成風化人的理想當中去,練規矩、打基礎、養習慣、正風俗。另外,鄉村留守兒童和老年人多,鄉村書院也可以提供一些適當盈利的文化服務,比如太極、非遺、書法等等。古代書院是有學田(即舊時辦學用的公田),以其收入作為學校經費。適當盈利的文化服務也就像是學田。

有書和讀書人,書院就有生長的空間

湘江周刊:現在書院的利用、保護包括創新有哪些形態?您會比較看好哪種留存和發展的方式?

鄧洪波:書院不是只有一個模式,要根據它的基礎來做。比如岳麓書院,其優勢是利用了歷史的積淀和名望及依托了高等教育,因而可以站在學術和教育的上端。同時,強調人文社會科學的特點,建立了本科、碩士、博士的完整教育鏈條。岳麓書院又有很多傳統特色,比如書院文化研究、出土文獻研究、經學研究等等。另外,既要尊重傳統,又要向西方、向科學學習,我們的老師來自8個國家。當然,現在還有一個普及的任務,向游客開放,定期開展講座,把高深的學問,用比較通俗的語言講給大眾聽。有一批書院是這樣和當下的教育機構聯系在一起了。

而有些書院不具備這樣的條件。有的僅僅是作為文保單位在保護,有的開放為旅游場所,有的成為一些公共文化服務場所,有的在進行人文教育實驗。形式還需要摸索,但只要書和有理想的讀書人還在,書院就有生長的空間,就可重回社會再創輝煌。

湘江周刊:一些書院保留了古建筑,留存了空間和場景。目前我們對書院的開發往往是將它作為旅游場所和文化地標來打造,您認為這是一種理想狀態嗎?

鄧洪波:文旅,是我們尤其是地方政府賦予書院的發展經濟的功能,這跟它傳統的功能不相沖突。但是我覺得與它的主要功能——文化與教育,不太對盤。

當然,書院講究天人合一,多選在風景秀麗之地。但是它的主要目的是讓人來好好學習。在傳統文化不太受重視的情況下,用旅游的方式吸引一部分人來到書院、了解書院,作為一個跳板是可以的。但是若把它作為核心功能,我覺得有些偏差。

要是把書院僅僅看成一種文化地標還好說,我們的著眼點若只是帶動經濟消費,有一點把書院等而下之了。

湘江周刊:您如何看待書院與產業的關系?

鄧洪波:我們以前不是有一個時期講到了教育的產業化?產業最大的特點就是以獲利為第一目的。而教育是不能這樣變現的,教育是一個國家、一個民族真正走向繁榮昌盛的最基礎的東西。產業資本可以進入教育,但是如果要把教育產業化,把書院變成產業,甚至所有的教育都變成產業,我覺得非常危險。我們要警惕這樣的做法,政府應該也要有所限制。

大規模的、整齊劃一的教育不太適合在書院來做。目前,體制內的教育滿足不了所有人的文化需求,所以它給書院小規模地開設個性化課程留下了生存的空間。

Copyright © 2017 m.haoxunlei.com 湖南政研網 湘ICP備18001534號 版權所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務中心 技術支撐:紅網