唐 “嫦娥奔月”葵花銅鏡 衡陽市博物館藏

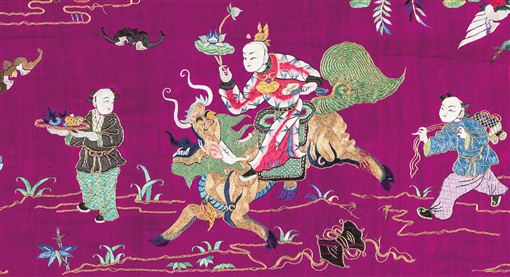

清 紫緞繡“麒麟送子”帳檐局部 私人藏

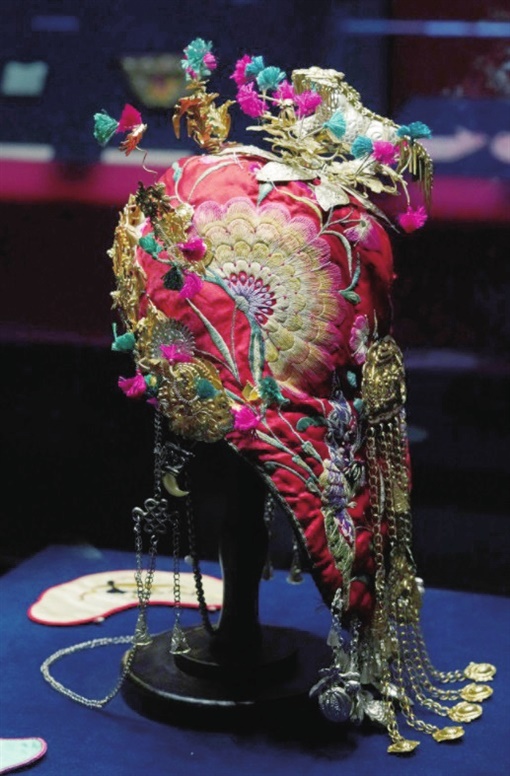

民國 湘西苗族繡花銀飾童帽 私人藏

清 竹雕“吉慶太平”擺件 湖南博物院藏

黃愛

在漫長的歷史長河中,華夏先民們汲取靈感,巧妙創造出諸多不朽藝術傳奇。以新石器時代的彩陶紋樣為肇始,吉祥紋樣滋生、綻放,歷經數千年歲月更迭,始終贊頌著生命繁衍之美,滲透著崇德樂業的智慧,宣揚著天地人和的祈愿。在山水圍固、河溪縈回的湖南,吉祥藝術隨多民族人們的奮力生活,盡情綻放于三湘大地,明媚鮮艷,長盛不衰。

她附著了神話傳說的色彩,散發著巫風楚俗的濃郁芳香,彌漫天地;她演繹了喜悅的生命之美,涌動著最浪漫的靈性,熱情洋溢;她緊擁著人們的衣食住行,天然活潑,生辣處見真心。

在長沙博物館“湖湘文化”系列特展之一“喜湘逢——湖南吉祥藝術大觀”中,展現了一次省內文博單位的“大聯動”——15家文博機構、民辦博物館與私人藏品資源的190件具有濃郁鄉情和吉祥寓意的展品,集中地呈現一部“活的湖南民間美術史”,將千言萬語說不盡的美好祝福,凝練為吉祥故事與藝術圖像,與大眾歡喜相逢,寄寓著對幸福美好生活的向往。

1.生命的勁氣

回溯既往,人類雖一直未能擺脫戰亂、瘟疫、洪水、饑荒等多種災難,但民眾對生存和幸福的渴望勃發出強大生命力,經磨難而愈加奮勇。生存繁衍成為人類永恒追求的主題,亦為吉祥藝術所要表達的首要理想,而生命的傳承延續又有賴于陰陽交互化生萬物,才能永生不息。人們還將自身生命繁榮的希冀推演到了萬事萬物上,人丁興旺、五谷豐登、牲畜繁茂……大到日月山河,小到瓜果桃核,吉祥藝術以千百種方式歌頌生命,參贊天地之化育,盡情宣揚生命的勁氣。

“子子孫孫無窮盡焉”的生命傳衍是中國幾千年來非常重要的價值取向,湖南地域有“祈拜生育神靈”“偷瓜送子”“吃瓜得子”等借物求子的習俗。因此,渴望子嗣興旺的吉祥圖像,也隨著民風民俗顯示出其獨特的地域特色,如蓮花童子、蓮生貴子、麒麟送子、天仙送子、百子嬰戲等吉祥圖像盛行湖南民間。

孩子所使用的長命鎖、童帽、娃娃鞋、小肚兜等日常用品上,也被裝飾賦有美好的寓意的紋樣或吉利的祝福詞,以祈愿孩子平安健康、長命百歲、一帆風順、富貴吉祥。鄉間田野里豐茂茁長的瓜瓞與多子、多籽的動植物都成了民眾生命繁榮的比照,瓜瓞綿綿、榴開百子、累累葫蘆、藤蔓纏繞的葡萄、繁殖能力強的青蛙與蟋蟀等紋樣,在吉祥圖像中呈現出千姿百態的繁榮與活力之美,表現著生命的歡呼雀躍與欣欣向榮。

人們對美好愛情的向往,則通過巧妙地借助花、鳥、魚、蟲等紋樣來表達。喜相逢、鳳戲牡丹、龍鳳呈祥、迎親圖、和合二仙等象征甜蜜愛情的吉祥圖像中,蘊含著繾綣的情意,低回婉轉、含蓄不露,具有獨特的藝術生命力。

喜相逢是以“S”線將圓形一分為兩個部分的“太極圖”結構,陰陽相守,以成雙成對的動物、植物或人物構成適合紋樣,首尾相接,相互追逐,傳達人們對美好愛情、生命延續與種族繁衍的期盼與追求。“鳳凰戲牡丹”紋樣極富特色,其形式有“鳳戲牡丹”“鳳棲牡丹”“鳳啄牡丹”“鳳穿牡丹”等,均蘊含著愛情美滿、夫妻和睦的寓意。此外,若你將岳陽、懷化、沅陵、湘西土家族苗族自治州、攸縣等湖南不同地域的鳳戲牡丹圖像進行對比展示,就會發現,各地有著不同的表達方式,意味無窮。

人們籌備婚嫁尤為精心,繡制婚聯、迎親圖,打制金銀首飾等,裝飾的吉祥題材有龍鳳、一把蓮、荔枝等,構思巧妙,以恭祝新人婚姻喜慶吉利、夫妻和諧長久。

長壽源于對生命的珍視,更是生命延續的象征。人們將“壽”的敬仰注入到了日常生活的每個細節里,化“壽”入萬事萬物,關于“壽”的吉祥圖像數不勝數,主要通過人物、壽字、動植物來反映老百姓追求長青不老、凌冬不凋、健康長壽的美好愿望。以壽字為基礎構成的吉祥圖紋,早在秦漢便有“延年益壽”字樣的瓦當,宋代有“百壽圖”行世,清代更是流行摹寫古今各種壽字。除此之外,還有以壽字與蝙蝠、壽桃、萬字符號組合的祝壽祈福的吉祥圖像。自然天地間的青松、白鶴、桃子、野鹿、靈芝、貓與蝴蝶等,都被人們用作祝壽的吉祥圖像,以祈禱萬古長壽。

2.崇德樂業,勤以立身

在數千年農耕歲月的演遞中,人們勞作不息,耕田養其親,讀書修其身。百姓將“耕讀第”“耕讀傳家”作為家訓,代代相傳,體現了崇德樂業,勤以立身的處世智慧。進則出仕榮身,兼濟天下;退則居家耕讀,獨善自身。湖南民間更是有“山是爹爹水是娘,渴了餓了去一趟”的俗語,這是一種“伸手討不如反手抓”的積極進取、自力更生求發展的精神品質。

人們對教育的重視,一方面強調人格道德的教化,另一方面將文化知識的習得看作是頭等大事。因此,民間出現了許多鼓勵子孫求學與贊頌品格修養的吉祥圖像,如漁樵耕讀、冰梅紋、梅蘭竹菊等,祈盼孩子能如耕者般勤于學問,知書達理,學書養志。“漁、樵、耕、讀”是農耕社會的四業,“漁”“樵”“耕”三種勞動方式能夠保證農家人的基本生存,也代表了淡泊名利的人生境界和價值取向;“讀”卻是農家子弟以讀書入仕,光耀門楣的希望。

以鼎、瓶、玉、書、畫等古器物配祥瑞花草瓜果組合的博古紋,有博古通今、崇尚儒雅之寓意。人們通過感受春生夏長、秋收冬藏的循環變化,巧妙地將春蘭、夏竹、秋菊、冬梅賦予了時間的秩序和深層的文化內涵,歸納出梅高潔傲岸、蘭幽雅空靈、竹虛心有節、菊淡雅清貞的特征,并將其與人生的修養操守建立聯系,成為人們最為神往的人格追求目標。琴棋書畫是古代文人雅士修身怡情所必須掌握的技能,琴棋書畫的裝飾紋樣也常見于民居的日常生活中,以顯示生活的雅致和品格的高潔,寓意多才多藝、博學多才。

隋唐以后,隨著科舉考試的盛行,“學而優則仕”,學子耐得十年寒窗、玉蘊珠藏,金榜題名。人們把入仕作為奮斗的最終目標,求學為官蔚然成風,成為百姓樂于表現的題材,是數千年來以官為本、以官為貴的人生價值取向的表露。科舉時代考生自鄉試、會試直至殿試,三次應考均得中者為連科進士。有關金榜題名的吉祥圖案有狀元及第、魁星點斗、一路連科、一甲連科、二甲傳臚、蟾宮折桂、魚躍龍門等。人們借用諧音表達吉祥寓意,以公雞與雞冠花組成“官上加官”;大小獅子戲耍,或以母獅子懷抱幼獅組成“太師少師”;馬、猴、牡丹組成“馬上封侯”“輩輩封侯”“富貴封侯”;吉語圖像化,裝飾日常生活用品,以祈愿官運亨通,寓意世代享有高官之位。

在中國的傳統觀念中,地位與財富往往是共生的,富則貴,貴則富。人們在不斷提升自身品德修養時,期望追求更多的財富。關于財富的吉祥圖像花開富貴、年年有余、招財進寶等,人們往往圖繪其形,張貼于門戶,或陳列于中堂,以求發家致富,獲得更高的門第聲望與社會地位。人們對生活美滿富足的追求,常以牡丹、魚、螃蟹、鵪鶉等動植物的組合成“連年有余”“吉慶有余”“富貴有余”“富貴吉祥”“八方來財”“安居富貴”“花開富貴”等吉祥圖像,用于對親友的美好祝福。

劉海為五代時人,宋代民間有“劉海撒錢”的戲曲,明代出現了“劉海戲金蟾”圖。后世“劉海戲金蟾”繪有海蟾子手持繩索,上串銅錢,舞弄戲蟾,象征招財進寶。湖南桃源刺繡中的錦雞于繁盛花葉之間覓食、鳴叫,充滿生趣。隨形而制的錦雞與花組合,有“錦上添花”的吉祥寓意,比喻美好的事物互相疊加,美之更美,好之更好。

3.與自然山水和諧共生

天地間萬事萬物都蘊含著生機與妙趣,呈現千姿百態之美,湖南東南西三面環山,形成向北開口的馬蹄形盆地,北部地區與不斷南下的中原傳統文化相互交融,湘西南地區的大山深處,遺存著多種少數民族的信仰,互容并存。百姓所創造的吉祥藝術以自然觀照自身,觀物取像,在傳統文化里選擇、接納與同化,在崇山峻嶺的多民族間流動、吸收與融匯,在古往今來的歲月中傳承、演變與創新,顯示出獨特的魅力。

從新年歲首到數九寒冬的臘月,鑲嵌著人們不同的愿望,有播種的希望、豐收的喜悅,也有幸福安康的祈愿,被演繹在以納吉祈福為目的傳統佳節里。春節、端午、七夕、中秋在從古至今的時空中被反復強調,積淀了深厚的文化底蘊與情感意義,人們在具有特殊意義的時間里,以吉祥藝術表達美好期望,鼓勵自身面向未來、開拓進取。

新春佳節里演繹著以迎春接福為主題的各種習俗,貼門神、掛年畫、接福運、老鼠嫁女納吉為目的的各種文化娛樂活動,都離不開富有濃郁鄉情的吉祥圖像的巧飾,烘托出節日的喜慶與熱鬧。文天祥曾記錄了衡陽地區的元宵節盛況:“十五夜為元宵,先數日剪紙為燈,或懸庭戶,或列街衢,或數十人擊鼓鳴鑼,舞龍燈,跳獅子,百戲并作,謂之慶新節,又謂之鬧元宵,觀者如堵。”

秋天是收獲的季節,圍繞著豐收的主題久而久之形成了一系列風俗。古時人們通過祭月、向牛郎織女星祈求愛情、子孫、智巧、瓜果谷物家畜繁茂的七夕節風俗最為流行,長盛不衰。湖南地區在秋日時節亦有偷瓜送子的習俗,以求婚姻美滿、多子多福。湖南民間至今還保留了許多與季節息息相關,且廣為人民大眾喜愛的祈吉圖像,將其運用到日常生活的每個細節里,化“吉祥”入萬事與萬物,祈盼一年四季平平安安。

4.法寶護符代代傳

湖南吉祥藝術是多種文化的復合體,內涵豐富,表現方式受到儒、釋、道等傳統文化的影響,暗八仙、佛八寶、雜八寶、寶相花等吉祥圖像,突破單純的宗教意義,呈現出紛繁萬象,寄托人們對幸福生活的真切向往,成為人民大眾所喜聞樂見的萬靈法寶。寶相花集眾花之美升華而成,是我國獨特的吉祥之花;佛八寶,各有吉利祥瑞的涵義,其中以盤長為主體結構的“中國結”,是中國藝術的一種代表形式。雜八寶是以古代吉祥物組成的圖案,產生于宋代,明代雜八寶的組合圖像定型,寄托著人們對幸福生活的真切向往。儒家以鳳凰、仙鶴、黃鶯、鴛鴦、鹡鸰比喻君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友五者之關系,隱喻構建和諧社會的方式。

湖湘楚地特殊的自然環境孕育出神秘而浪漫的圖騰信仰,各民族在這片土地上繁衍生息,創造出豐富多彩的吉祥符號,成為民眾生活里代代傳頌的護身符。蝴蝶為苗族民眾的護佑之神與滋生萬物的始祖,被親切地稱為“蝴蝶媽媽”,常與花鳥紋搭配,具有繁衍生命之意。“蝴蝶媽媽”的形象被大量運用在湘西苗族的裝飾紋樣中,是人們期望通過借助其“超自然力”來實現護佑自身平安健康的心理訴求的反映。

瑤族很早就散居在湘南、湘東等地的叢山密林之中,山區多野生動物,將日常生活與農作耕種有關的動物視如神靈。而瑤族對“盤瓠”的崇拜和祭祀,有著悠久的歷史,“盤王過海”的故事廣為流傳。湘西土家族是古老而又飽經風霜的民族,主要分布于湘西的永順、龍山、保靖、桑植、古丈等地。該區最著名的民族工藝是西蘭卡普,即打花鋪蓋,以手工織花工藝制作,其圖案風格具有強烈的特色,與本民族生活習俗與神話故事密切相關。

湖南的侗族主要居住在通道、新晃、靖州、芷江等地,關于侗族的來源較為集中的說法是古代百越民族的后裔,他們至今的生活習俗還保留了一部分百越遺風。如侗族對日月星辰的崇奉尤為突出,且體現在娃崽背裙上的圖形尤具鮮明的特色。

吉祥圖像藝術文化積淀深厚,情感寄托充沛,蘊含著積極健康向上的精神品質。對湖南吉祥藝術進行探索,了解湖湘人民的風俗習慣與審美取向,對當代文化復發生機與區域文化的傳承,具有積極的推動作用,能為文化與藝術的發展提供支持和幫助。

Copyright © 2017 m.haoxunlei.com 湖南政研網 湘ICP備18001534號 版權所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務中心 技術支撐:紅網