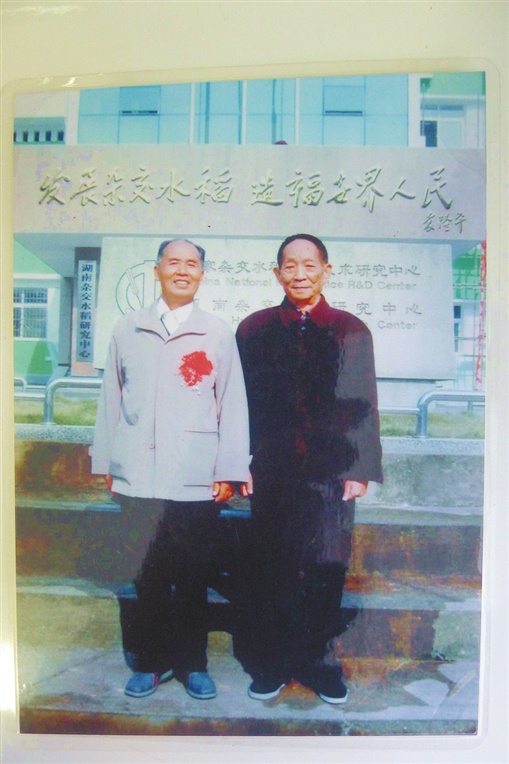

郭名奇(左)榮獲第四屆“袁隆平農業科技獎”后與袁隆平老師合影。

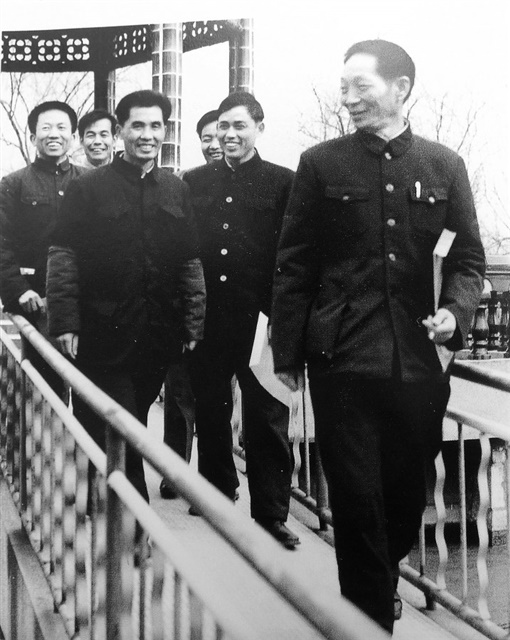

1981年,國家頒發特等發明獎后,省委、省政府舉行表彰會。會后,袁隆平等步出會場。從右至左:袁隆平、周坤爐、李必湖、郭名奇、黎垣慶、尹華奇。

陳俊文

郭名奇是誰?他是袁隆平老師的學生、得力助手,是中國第一代雜交水稻育種專家。國慶節前夕,82歲的郭名奇老人回到了他曾工作過的桂東。

在郭名奇老人的娓娓講述中,早期雜交水稻史及他和袁隆平老師的情緣,穿越時空,躍然于眼前。

袁隆平老師的學生

1940年4月8日,郭名奇出生在湖南邵陽市隆回。1959年夏,郭名奇考上了安江農校。

安江農校坐落在雪峰山下,沅江河畔,是一所在廟宇遺址上建起來的學校。

清瘦矍鑠的郭名奇老人娓娓講述著:那時,學校有三棟青磚黛瓦的教學樓,其中兩棟學生上課,一棟學生搞實驗;有四棟學生宿舍,其中一棟女生宿舍;有科技試驗田、農學旱土;校園里有大樟樹、銀杏樹、楓樹……遮天蔽日。不遠處還有花果山、植物園,一年四季花開不斷。第一次見到袁隆平老師是進校后第二個學期,即1960年春,袁老師向學生們講授植物遺傳育種等農業基礎課和專業課。

“我有幸成為了袁隆平老師的學生。”郭名奇說,袁隆平是一個質樸、真誠、親和、執著的好老師。印象最深的是,穿著儉樸的袁老師,上課習慣用袖子當黑板刷去抹粉筆灰。喜歡向學生問:“我講的課聽懂了嗎?”當學生提問時,袁老師有問必答,直至學生弄懂為止。下了課,袁老師沒有一點老師的架子,他年齡比學生大不了幾歲,跟學生們打得一片火熱,你甚至分不清哪個是老師哪個是學生。

在袁隆平老師眼里,郭名奇是一個愛動腦筋、愛提問的學生,喜歡打破砂鍋問到底。袁老師十分器重他,常把水稻親本材料交給他試種。郭名奇呢?自然十分樂意。

“饑荒,安江農校停課,學生全部放假(1961年下半年始,1963年9月返校)。”郭名奇說,一場饑荒,研究紅薯的袁老師改行研究水稻。

科學無國界。懂英語的袁隆平老師課余閱讀國外農業科技書刊,包括植物學說、遺傳學說等。袁老師通過書刊了解到國外通過雜交技術提高了玉米、高粱產量。他認為,水稻與玉米、高粱一樣,屬于禾本科,完全可通過雜交技術提高水稻產量。袁老師的“水稻也有雜交優勢”設想,啟發了學生智慧,他和學生一起朝著這方向努力前行。

郭名奇說,感謝恩師的教誨,為他人生從事雜交水稻工作奠定了堅實的基礎。

袁隆平老師的助手

1965年2月,郭名奇從安江農校畢業來到桂東農科所工作。播種插秧、耕田薅草、割禾打谷……郭名奇都干過。

1970年夏,湖南省第二屆科學技術大會在常德召開。在3000多人參加的大會上,袁隆平老師就雜交水稻研究作了典型發言。會上,與會的省委領導說:“雜交水稻一旦研究成功,不但對湖南對全國,乃至對世界會作出重大貢獻,希望各級領導給予支持。”郭名奇說,他參加了常德會議,袁老師會后把C系統水稻雄性不育材料送給了他。

郭名奇回憶說,早期普通水稻也南繁。那是1970年11月,湖南推廣早稻,他被抽調到海南崖縣藤橋鎮制種。在崖縣,讓他沒有料到的是,恩師袁隆平和他的助手——李必湖、尹華奇也在崖縣南紅農場攻關雜交水稻技術研究。

受農業部門派遣,郭名奇到南紅農場幫助袁老師科研小組運送省里分配的物資——豬肉、臘肉等。同時他和周坤爐也一起加入了袁隆平老師雜交水稻研究小組,郭名奇從事金稻223不育系列的回交、測交工作。

冬去春來,郭名奇從南紅農場回到了桂東。他把袁老師贈給他的C系統水稻雄性不育材料,在農科所試驗田試種,水稻出現了分離現象,驗證了袁隆平老師對雜交水稻的設想。

1972年,郭名奇率先利用C系統,1∶1分離出不育株與意大利B苗棕等父本進行探索性制種研究。8月初,袁隆平老師搭火車轉汽車來到桂東,這是袁老師第一次來桂東。袁老師在農科所喝了一杯水,走進試驗田認真察看了半天后,一臉笑容。

“農科所沒有吃和住的地方,我陪著袁老師進城,住在縣招待所簡樸的房間,晚餐在袁老師學生——縣農業局局長陳麟章單位食堂,三個人共吃一碗蒸蛋,一個小菜。”郭名奇記得很清楚,“次日清早,袁老師搭車回了長沙。”

在推廣雜交水稻上,郭名奇是袁隆平老師早期得力助手。

1973年,袁老師成功獲得完整配套的“三系”(不育系、保持系、恢復系)種子。這時,桂東縣委領導對郭名奇說:“名奇,你一定要找到袁隆平老師,告訴他,桂東縣愿意出土地,承擔雜交水稻種子的試驗、示范、推廣。”于是,郭名奇去了長沙,袁老師也把桂東定為了全國三個雜交水稻試點縣之一。

袁老師雜交水稻科研成果引入桂東大田,并轉化成了生產力。在袁老師指導下,1974年,農科所試種雜交中稻0.89畝,畝產干谷555.5公斤。1975年,桂東種植雜交中稻98.88畝,平均畝產591.5公斤,在全國率先試種成功。

1975年秋,桂東縣委決定推廣雜交水稻10萬畝,9月抽調了270多名干部、農技人員到海南崖縣、樂東縣制種。

郭名奇更忙了,他一會在海南制種基地作技術指導,一會又去省里、北京匯報。12月17日,他和省農科院領導到了北京,爭取到國家資金150萬元(其中120萬元給湖南作調出種子的補償,30萬元給廣東購買汽車,運輸“南繁”種子),制種補給糧食800萬斤。推廣雜交水稻的資金、糧食得到了保障。

各級部門的支持,袁老師技術指導,桂東縣委堅強領導,桂東人民種雜交稻解決了吃飯問題。桂東成了全國雜交水稻學習的榜樣。1978年8月2日,全國雜交水稻生產現場會在桂東召開。先后有3萬多人到桂東參觀。從此,雜交水稻走向全國,走向世界。

第一代雜交稻專家

圈內曾戲說,袁隆平老師科研團隊有“八大金剛”和“十三太保”。前者是袁老師培養出來的第一代雜交稻育種專家,后者指袁老師培養出來的第二代雜交稻育種專家。

“八大金剛”是早期師承袁隆平的一批人,包括尹華奇、周坤爐、羅孝和、郭名奇、王三良、朱運昌、張慧廉、黎垣慶。

“我一直在袁隆平老師教導、指導、資助下從事雜交水稻研究、選育、示范、推廣工作,并受國內外多個科研部門聘任,傳授雜交水稻技術。”郭名奇說。

桂東雜交水稻出名了,得袁隆平老師垂愛,1982年,郭名奇從桂東調到郴州地區農科所工作。1986年11月,又從郴州調入安江農校水稻雜優室。1990年,他調入湖南雜交水稻研究中心。

郭名奇沒辜負袁老師栽培。1980年,郭名奇與桂東農技人員一起在雜交水稻高產栽培上,獲得湖南三等獎、郴州一等獎。郭名奇在郴州工作時,突破性地利用矮稈顯性基因,培育出了矮稈郴紅不育系,配出的組合矮稈雜交稻,谷結實多、飽滿,大米淡紅色,口感好,深受山區人民喜愛。郴紅不育系雜交稻獲得郴州一等獎。同期,郭名奇在水稻中首次發現雙胚苗,經過多年努力,取名為“雙-3”和“雙-13”,這兩份水稻材料,與美國加利福尼亞州大學合作研究,實驗結果證實了這兩個雙苗材料具有兼性無融合生殖的特性(一系法)。

1981年,國家對秈型雜交水稻科研協作組頒發新中國第一個特等發明獎,獲獎人有袁隆平、周坤爐、李必湖、郭名奇、黎垣慶、尹華奇等。同年,郭名奇還榮獲一個國家發明三等獎。1992年,郭名奇享受國務院政府特殊津貼。

上個世紀90年代,東南亞一些國家民眾“吃飯問題”沒解決,聯合國糧農組織將推廣雜交水稻作為首選戰略措施。1997年8月,應聯合國糧農組織邀請,受袁隆平老師派遣,郭名奇、鄧應德、毛昌祥赴緬甸培訓雜交水稻技術人才,并幫助緬甸栽培、推廣適合的雜交水稻。

老驥伏櫪,志在千里。2000年,郭名奇退休了,他沒閑著,受海南、華南兩院和農科院水稻所聘任,一如既往地在袁老師教導、指導下,研究、選育、示范、推廣雜交水稻。2006年12月,郭名奇榮獲第四屆“袁隆平農業科技獎”。2013年12月,郭名奇參與完成的“兩系法雜交水稻技術研究與應用”項目獲得國家科技進步獎特等獎。

Copyright © 2017 m.haoxunlei.com 湖南政研網 湘ICP備18001534號 版權所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務中心 技術支撐:紅網