廖建明。(受訪者供圖)

編者按

5月15日,是第三十二次“全國助殘日”。據統計,我國目前各類殘疾人大約有8500萬人,占總人口的6.34%,平均每16個人中就有1個殘疾人。

就算曾經折翼,但一個溫暖、健康的社會,必可包容他們的殘缺,扶助他們找到屬于自己的角色,過上從容、有自尊的生活。因此,我們更應該關注殘疾人的日常和創造,感動于那些自強不息的故事。今天,我們講述盲人陶藝師廖建明的藝術之旅。

湖南日報全媒體記者 廖慧文

通訊員 王栩君

天晴朗朗的,陽光投進瀟湘電影制片廠小區一樓的一間二居室里,再投到廖建明的眼前,只余下溫暖的、混沌的光感。

這足夠讓廖建明感到愉悅。早上起床,他練了毛筆字,妻子冒志紅把宣紙掛在客廳的冰箱上,晾干。字有初學者的稚嫩,但筆畫舒展,這是近日來的一大進步——他右手執筆,左手就在紙上摸索著定點位。選好下筆的位置、距離,一筆一畫,就不會糾纏到一起。

“有些難。”接待完一位上門按摩的客人,廖建明才坐在滿室的陽光里,坐在他目前賴以謀生的按摩床前,對我們聊起練字的經歷,“但也蠻有意思。”

這是他作為一個按摩師、陶藝師、盲人的“重新出發”。會有什么成果,他倒沒細想,只是“先去嘗試著”。今年,也是他失明后的第28年。在這段晦暗歲月里,他跌撞、妥協、突破、摸索著,在人生的河流中,用愛與藝術,用仍然保留著敏感觸覺的雙手,沖出一條寬闊、深沉的河床,讓自我舒服地徜徉在其中,并滋養出一個屬于他的世界。

身體戰爭

廖建明是帶著“天之驕子”的身份回到長沙的。出生于一個“多少和藝術沾邊”的家庭,他從小熱愛美術。1992年,他從中央工藝美術學院(現為清華大學美術學院)陶瓷美術設計系畢業,分配到湖南陶瓷廠。

兩年后,因為工廠缺乏深造機會,他選擇辭職,充當哥哥在影視藝術工作上的幫手,并備戰考研。這一年,廖建明26歲。

然而,大概是用眼過度,免疫力下降,廖建明突然被確診為晚期視神經炎,在求醫問藥大半年后,年輕人最終沒有打贏這場身體戰爭。他無可挽回地失去了全部視力,只余下一點點光感。

“我本可以忍受黑暗,如果我不曾見過光明。”他說,“哀莫大于心死。”從事藝術的父親和哥哥一時也難以接受事實。

不幸落到面前,除非死去,就得去克服它。經歷了漫長的適應期和家庭變故后,1995年,廖建明終于主動拿起盲杖走出了門。他銘記著那個下定決心的時刻,“這標志著我要開始接受與面對。”

停滯已久的人生開始流動了。首先,是解決將來如何謀生的問題。1996年初,在家人們的鼓勵下,廖建明進入按摩醫院學習盲人按摩,醫院里盲人技師們緊張而快樂的生活狀態讓他也有所感悟。學會按摩、刮痧、拔火罐等技能,考取了中級按摩師等級證,1998年,廖建明開辦了一家小型按摩店,生活終于安頓了下來。

代償

“身體很神奇,有代償機制。”廖建明雙手交扣在腿上,手指輕輕彈動。失明之后,他依靠雙手去觸摸世界,越觸摸,感受就越細膩,“每個人的肌理走向、筋脈骨骼,都有很大不同。”

2000年的一天,按摩店里的同事邀請他一同去銅官窯游玩,而同事的舅舅恰好在銅官鎮制作陶瓷。在同事舅舅的家里,廖建明捧起久違的泥巴揉捏,陌生而又似曾相識的觸感令他晃了神,一個久不敢觸碰的事實蹦了出來——我是學陶藝美術專業的!但盲人與視覺藝術,是個絕對的互斥命題。一團泥巴,他揉來搓去,找不到任何參照物。

2002年,在一次活動中,廖建明認識了因燒傷意外毀容的冒志紅。冒志紅本是一位面容姣好、畢業于中文系的年輕姑娘,然而一場大火使她被毀容。相似的際遇以及對文學與藝術的喜愛讓兩個年輕人十分投緣。兩人結婚后,冒志紅成為了他堅定的藝術伙伴。

在冒志紅的協助和鼓勵下,廖建明重新練習陶藝制作的基礎技術,并嘗試將按摩的指法、掌法,以及新的觸覺感悟運用到自己的觸覺陶瓷中,將手中積累的觸覺經驗轉化為心中的視覺經驗。

“這幾日天氣不錯,我帶他去散步,‘看’花了。”冒志紅在一旁說,廖建明用手去“看”。他的手很輕很輕,撫摸過去。鼻子靠近,去嗅嗅。廖建明還喜歡去超市,摸各種蔬果。“黃瓜么,刺刺的。苦瓜可愛些,溝溝壑壑、憨態可掬。”廖建明微笑。

“我是見過,我知道物品看上去應該是什么樣……”他最開始創作的便是油燈系列,因為燈是光明的符號,“做燈其實就是在再造我心中的光明”。

一盞燈捏成了,燒就了,也在他的心底點上了。“也許,搞藝術的人這點好吧。藝術是一個情緒的出口,讓我在面對困苦的時候有更好的承受力。我總想做點什么,留下點什么。”

談到這里,面對“樂觀”的贊嘆,廖建明大笑:“是啊,我就是‘盲目’樂觀啊。”

觸覺與色彩

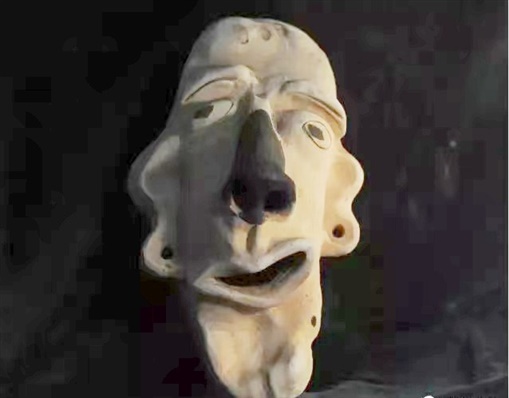

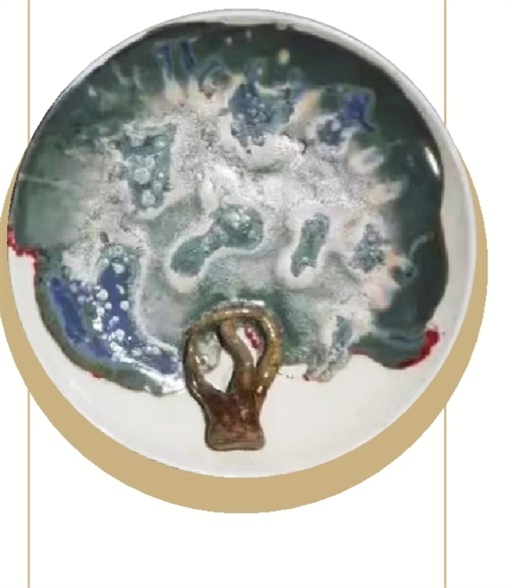

廖建明的陶藝作品以人生百態為主題,以傳統文化為底蘊,大致可以分為圖騰板塊、構成板塊和推拿板塊,代表作品有《睜只眼閉只眼》《人》《新紀元》等。在藝術隨筆《觸覺美——盲人陶藝的術與道》中,廖建明寫道,“我們做的任何一件事,99%都依賴觸覺,恰恰因為我們沒有視覺快感,才更激發我們內心視像和想像的能力。”

他說,觸覺也是審美感官。粗細、滑澀、大小、凹凸、高低等觸覺元素組織在胚體表面,能夠體現陶瓷局部的肌理變化。他還把按摩時的感受融入作品中——系列面具《人》便以頭部按摩的手法為導引,對表情造型進行夸張變形,展現出獨特的藝術魅力,獲得了第八屆全國陶瓷藝術設計與創新作品展現代陶藝組“評委會特別獎”。

他也沒有放棄色彩。于他而言,睡覺時“做一個有色彩、有清晰世界的夢”,是一件無比美妙的事情。

“還愛美呢。”冒志紅在一旁揶揄,“買衣服的時候,他把顏色和花紋都問仔細,記下來。哪件搭配哪件穿,他知道的。”

今天穿了什么?他指著自己答:“我穿了有條紋的帶紅色的上衣,還有灰色的褲子……”

他的陶藝作品也有色彩。他把想要的色彩、施釉的薄厚告訴冒志紅,冒志紅便為他上色施釉。為此,冒志紅也從零開始,學習了制陶的全套技術。

心愿

2020年12月,“《看不見的雕塑》——觸覺雕塑藝術展”在湖南圖書館展覽廳開展,展出廖建明近二十年來創作的近百件藝術作品。這是他夢想實現的時刻,回望那一刻,這個瞄定目標、執拗地考了三次才進入中央工藝美術學院的人滿足地說:“年輕時的心愿我已基本實現了。”他和不少大學同學保持著聯系,其中不少人已功成名就,“但人生的成功分大與小,我不去追求所謂的財富名利,對于現在的狀態我非常滿意。”

這幾年,廖建明開始癡迷傳統文化,每天聽有聲讀物。“我們學藝術的往往崇尚西方的東西,例如畢加索等。真正開始啃(中國傳統文化)書本,越學得多,越意識到自己的不足。”

“莊子說,安時而處順。不要刻意證明自己以尋求他人的認可。”他希望丟下盲人的標簽,卸下包袱,活得更加簡單明快。廖建明從前比較追求體量大的造型藝術,現在則更加追求簡單洗練的筆觸,用手點蘸顏料或用毛筆簡筆畫勾勒腹中草稿。“墨痕心跡來,當下畫云楷。”廖建明用自己的詩句形容創作概念,即不刻意追求結構,多用抽象變形。

廖建明是個熱愛自由的人。與殘缺的視力相處日久,他早已與身體握手言和,重拾了生病前的自我。在瓷都景德鎮,他交了許多朋友,他常常前往景德鎮制作陶瓷,為朋友們做按摩,和朋友們交流創作,也在朋友們的幫助之下,保持運動。

年輕時漫游中國的夢想沒道理存在阻礙。這些年來,這對沉靜、坦然的夫婦幾乎每年都要出游一到兩次,主要去一些陶瓷產區或者偏愛著的海濱城市。去年,他們去了云南麗江、浙江紹興等地。旅途中的一切都是美好的,空氣、氣味、聲音、觸覺……色色不同,“視覺之外,感受一個地方的方式還有很多很多。”而視覺的部分,由妻子為他用語言描摹。他們太愛旅行了,約定好要在退休后,不定期前往不同城市居住。

如今,景德鎮的老朋友們開始想念他們了。他們打算在疫情緩和之后去景德鎮一趟。后面的旅程,他倆意見統一,這次去內蒙古草原和大西北地區,去感受無垠的大地和干燥的風。

28年前卷來的命運巨浪,帶著摧毀一切的力量。但在漫長的劫后重建中,巨浪最終化為廖建明生命之河中幾個躍動的波濤。河流還在奔流,而前面越見開闊。廖建明,享受這一路的景色。

Copyright © 2017 m.haoxunlei.com 湖南政研網 湘ICP備18001534號 版權所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務中心 技術支撐:紅網